墓じまいした後の手元供養について解説!

- 遺骨を手元供養できる?

- 墓じまいから手元供養する費用は?

- 手元供養の種類は?

手元供養に関するあなたの悩みが解決されます。

墓じまいした後、遺骨をどのように供養するか迷いますよね?

実はいま、「費用を安く抑えたい」「身近に供養したい」といった願いを叶える手元供養を実施する方が急増しています。

遺骨を手元に置いても大丈夫なの?

手元供養はまだ一般的ではないため、本記事で、墓じまいした後の手元供養についてくわしく解説します。

>>墓じまいのその後【完全ガイド】遺骨はどうする?供養方法8パターンを解説

手元供養には色々な種類がありますが、「インテリアに馴染むか?」で選ぶのが失敗しないコツです。

人気のデザインをランキング形式でまとめたので、参考にしてください。

墓じまいした後、手元供養するのは”可能”|手元供養ってなに?

遺骨を手元供養してもOKなの?

結論をお伝えすると、遺骨を手元供養することは可能です。

「手元供養」とは、墓じまいした後、遺骨を自宅など身近に保管して供養する方法のこと。

手元供養用のコンパクトな祭壇やアクセサリーに遺骨を納めることで、故人の存在をいつも身近に感じることができます。

近年では手元供養をする人が増えており、手軽でオシャレな供養グッズも販売されています。

個人の信仰や想いによって手元供養の形は異なりますが、亡くなった人への想いを大切にし時間をかけてゆっくりと供養することが重要です。

手元供養は法律上、問題ない?

手元供養は法律的にOKなの?

結論からお伝えすると、現状、手元供養に法律上の制限はありません。

正確に言うと、手元供養を禁止する法律自体が存在しないため、自宅に遺骨を安置してもOKと解釈されています。

ただし、遺骨を自宅の庭などに埋葬するのはNG

もしも、無許可で民家の敷地内などに埋葬すると、墓地埋葬法違反に該当します。

遺骨は本来、お墓に納めるべきものであり、どこにでも埋葬できるわけではないです。

墓じまいした後に手元供養する方法【2選】

墓じまいをした後に手元供養する方法は下記のとおりです。

全骨:遺骨をすべて管理する

全骨とは、遺骨をすべて自宅で管理・保管する方法。

骨壺を自宅に置くスペースがある方は、遺骨をすべて受け取るのも選択肢の一つです。

砕骨すると遺骨の体積を減らせますが、遺骨を分けることに抵抗がある方も多いです。

ただし、事情を知らない人がご自宅の骨壺を見ると驚かれるでしょう。

ご自宅に人の出入りが多い場合、普段は人目につかない場所に収納しておくのがおすすめです。

分骨:遺骨の一部を管理する

分骨とは、遺骨の一部を自宅で管理・保管する方法。

少量の遺骨を手元に残し、大部分を別の場所に納めるのが分骨です。

残りの遺骨は、散骨するケースがほとんどです。

なお、遺骨を分骨する際は、遺骨の所有者から許可を得る必要があります。

分骨した遺骨を供養する方法は下記2つ。

- ミニ骨壺に遺骨を納める

- ペンダント・アクセサリー等に加工する

いずれにせよ、日常生活から故人を身近に感じること可能です。

遺骨を加工する場合、アクセサリー以外にもセラミックプレートやオブジェにして飾ることもできます。

一般的な納骨の形とは異なり、現代に合わせたオシャレで日常生活にもなじんだ形にできますね。

なお、墓じまい後に散骨する方法は下記記事でくわしく解説しています。

手元供養する前に、遺骨の手入れが必須

遺骨は通常、お墓の納骨室(カロート)に入っており、取り出した直後は湿気を含んでいます。

衛生状態がよくないため、カビが生えている可能性が高いです。

そのため、遺骨をいったん洗浄して乾かしてから自宅に安置する必要があります。

とくに長年お墓に納められていた遺骨は水分が多く、汚れをきちんと落として乾燥させる工程が欠かせません。

その後、砕骨する場合、業者に依頼して遺骨をパウダー状にしてもらい、真空パックにしたり骨壺に入れたりして安置します。

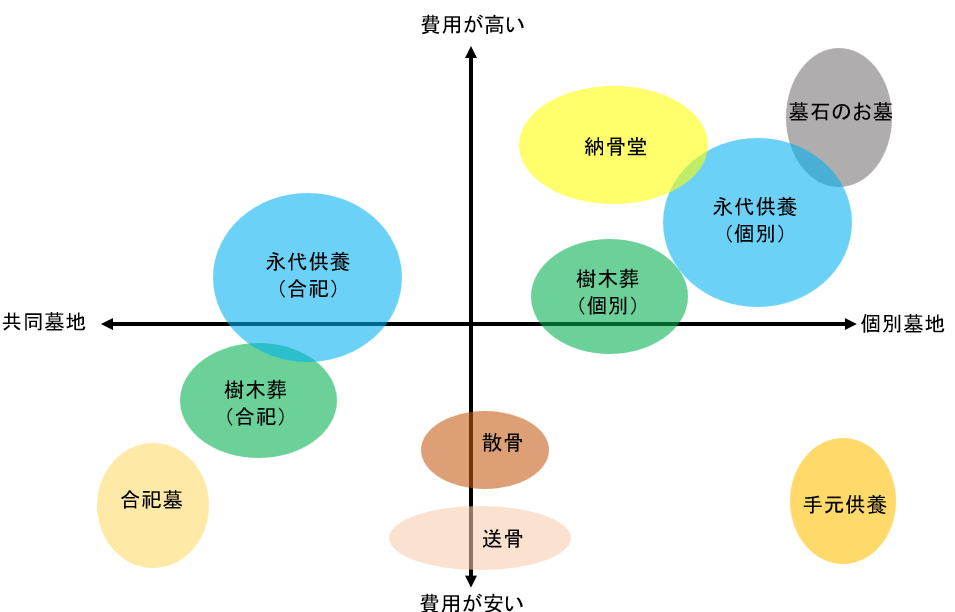

墓じまいした”その後”の供養方法【早見表】8パターン比較

墓じまいした後の供養方法について、早見表をまとめます。

>>墓じまいのその後【完全ガイド】遺骨はどうする?供養方法8パターンを解説

墓じまい→手元供養するメリット【3選】

墓じまい後に手元供養するメリットを3つ厳選しました。

費用が安い

墓じまい後に手元供養にすると、他の供養方法に比べて費用が安くなります。

必要な費用は初期費用のみ。

新たな墓地を取得したリ、お墓(=墓石)の建立や管理が不要なので、費用を圧倒的に節約できるのです。

なお、新たにお墓を建てると50万円~250万円の出費になります。

永代供養でも100万円ほど必要なので、手元供養の安さが身に沁みます。

お墓の管理・維持費を抑えられるのが、手元供養の最大のメリットです。

自宅でお墓参りできる

墓じまいした後に手元供養すると、お墓参りに出かける必要がありません。

自宅でお墓参りのが手元供養のメリットです。

一般的なお墓参りとは異なり、墓石という形は存在しませんが、ミニ仏壇やミニ骨壺に向かって手を合わせることが可能です。

近年、墓じまいが激増している背景には「お参りに行けない」という理由が大きいです。

- 墓地が遠方にあったり

- 交通アクセスが悪かったり

- 高齢になって足が遠のいたり

人によって事情はさまざまですが、「お墓参りに行けなくて後ろめたい」という気持ちはみなさん共通。

その点、手元供養すると自宅ですぐに手を合わせれられるメリットは大きいです。

故人を身近に感じられる

墓じまいした後に手元供養すると、自宅に遺骨がある状態になります。

遠く離れた墓地に遺骨があるより、自宅に遺骨があった方が故人との物理的な距離が近くなります。

折々の機会に手を合わせられるため、いつでもご先祖に会える感覚があります。

- 故人に思い入れがあって離れたくない

- 突然の別れを受け入れられない

納骨をためらう事情がある場合にも、手元供養はメリットになります。

墓じまい→手元供養するデメリット【3選】

墓じまい後に手元供養するデメリットを3つ厳選しました。

永久に継続することは不可能

墓じまいした後に手元供養することは、あくまで一時しのぎであることを頭に入れておいてください。

なぜなら、あなた(遺骨の管理者)がいなくなった後、遺骨をどこかに供養する必要があるからです。

「手元供養は永遠に継続できない」のがデメリットのひとつなのです。

デメリットの解決法は、供養品の行き先をあらかじめ決めておくことです。

あなた(=遺骨の管理者)が亡くなったとき

- 遺骨をあなたと一緒に埋葬する

- 他の親族に引き継ぐ

このように事前に話し合って決めておくことが重要です。

周囲から理解されにくい

手元供養の歴史はまだ浅く、世間に広く浸透していません。

そのため、周囲(とくに年配の親族)から理解されにくいのがデメリットです。

墓じまいが急増している令和の時代においても、日本では遺骨をお墓に納めるのが一般的です。

手元供養も認知度が少しずつ上がっているものの、まだまだ少数派なのが現実なのです。

また、遺骨を家に置くこと自体に抵抗がある人もいるので、顔家族や親族の同意は必須です。

親族が墓参りできなくなる

墓じまい後に手元供養すると、お墓は解体・撤去されてしまいます。

だれでも手を合わせる場所(墓石や永代供養墓など)がなくなってしまうので、あなたの自宅でお墓参りできるとは言え、長年、墓石にお参りしていた親族は戸惑うはずです。

お参りしたい親族にとっては、あなたの家に向かう必要も生じてきます。

お互いに見知った間柄とはいえ、お墓参りのために他人の家に上がるのは抵抗があるでしょう。

デメリットの解消法は、親族と何度もコミュニケーションをとって、「気兼ねせずに来てほしい」と同意をとっておくことです。

墓じまい→手元供養の注意点【3選】

墓じまいした後の手元供養には注意点もあります。

遺骨の紛失リスクが高くなる

墓じまいした後に手元供養すると、遺骨の紛失リスクが高くなります。

とくに、外出時に身に着けられるペンダントやミニ骨壺などは、紛失しやすいので注意です。

ミニ骨壺を入れたバッグを紛失してしまったり、遺骨を入れたペンダントの鎖が切れてしまったときの気持ちを想像してください。

遺骨を紛失したら、、、おそろしい

なお、自宅保管できるタイプでも紛失のリスクは高いです。

洪水や地震などの災害で失ってしまう可能性はゼロではありません。

こうしたリスクがあることを知った上で、責任を持って大切に保管し続けることが必要です。

分骨証明書を無くさない

手元供養したら、分骨証明書を必ず保管してください。

墓じまいで「分骨」を選ぶときに必要なのが分骨証明書。

遺骨を自宅に安置している間は出番がないのですが、遺骨を再び埋葬することになった場合のために分骨証明書を保管する必要があります。

分骨証明書は、納骨したお寺や霊園などで発行してもらえますので、手元に置いておきましょう。

遺骨を管理する環境を整える

手元供養では、遺骨を保管する環境に注意してください。

よくあるトラブルのひとつに「遺骨にカビが生えてしまう」トラブルがあります。

カビは高温多湿な環境を好むので、風通しが良く直射日光の当たらない場所に遺骨を保管しましょう。

ほかにも、しっかり密閉できる容器に遺骨を保管することも重要です。

砕骨する際に真空パックにしておくと、後々の管理が楽になります。

墓じまいした後の手元供養にかかる費用

墓じまいした後、手元供養するまでかかる費用をまとめます。

| 墓じまい&手元供養の費用・相場 | ||

|---|---|---|

| 墓じまい 30万円~250万円(相場) | 墓石の解体・撤去 | 15~50万円程度 ※8~10万円/㎡程度 |

| 魂抜き | 3~10万円程度 | |

| 離檀料 | 5~15万円程度 | |

| 行政手続き | 数百円~1,000円程度 | |

| 手元供養 5~20万円(相場) | 遺骨の洗浄・乾燥・砕骨 | 1~4万円(1柱あたり) ※骨を細かくしない場合:最大3万円ほど |

| ミニ骨壺 | 5,000円~1万5,000円 | |

| ミニ仏壇 | 3~5万円 | |

| ペンダント・アクセサリー | 1~3万円 | |

ミニ骨壺

ミニ骨壷とは、遺骨を手元に保管するための分骨用の小さな骨壷のことです。

“骨壺”と聞くと、仰々しいものをイメージしてしまいますが、

手元供養のためのミニ骨壺は、日々の生活に溶け込むオシャレものが多いです。

ミニ仏壇

ミニ仏壇とは、一般的な仏壇よりもコンパクトに作られた仏壇のこと。

都会の住宅事情やライフスタイルに合わせて、昔ながらの仏壇ではなく、小さな仏壇として設計されています。

ペンダント・アクセサリー

手元供養のためのペンダント・アクセサリーには、遺骨や遺灰の一部を納めることができます。

日々の生活のなかでも、気軽に身につけることができるのが特徴。

大切な人を身近に感じたり、絆をより深めることが可能です。

なお、遺骨ペンダントや遺骨アクセサリーは現行の法律上、問題ありません(2025年8月)。

【全部まとめて】遺骨の洗浄・乾燥・砕骨 および 散骨

遺骨の洗浄や乾燥、砕骨から散骨に至るまで一括で対応してくれるサービスがあれば便利ですよね?

さらに遺骨の一部を粉骨して、小さなお墓を自宅に置けたら、寂しさを感じることもなくなりそうです。

「小さなお墓 KOBO」というサービスは、これらを一括して対応してくれるのです。

小さなお墓 KOBOでお届けしてくれるお墓は、下記のようなオシャレなお墓。

職人が一つ一つ丁寧に心を込めて制作しているガラス製のお墓。

亡くなった方の遺骨を身近に置くことで、あなた一人ではないこと実感できますね。

インテリアとしても美しいお墓を、ご自宅に置いてみませんか?

手元供養には色々な種類がありますが、「インテリアに馴染むか?」で選ぶのが失敗しないコツです。

人気のデザインをランキング形式でまとめたので、参考にしてください。

墓じまいした後、手元供養する流れ

墓じまいした後、手元供養までの流れを解説します。

家族・親族に相談する

何よりも最初に、家族や親族に、墓じまいして手元供養する旨を相談してください。

もし家族・親族へ相談せず、墓じまいや手元供養を進めてしまうと、後にトラブルに発展する可能性があります。

「勝手に墓じまいされた」「遺骨を手元供養するなんて聞いてない」など、、、

トラブルを避けるため、家族・親族に相談し、同意を得てから墓じまいを始めてください。

墓地管理者に相談する

家族・親族から墓じまいや手元供養の同意を得たら、つぎに墓地管理者に相談しましょう

とくに、寺院が管理する墓地にお墓がある場合、寺院(住職さん)の同意・許可なしに墓じまいを進められません。

住職さんの多くは墓じまいに協力的ですが、なかには墓じまいを快く思わない住職さんもいるからです。

墓じまいをスムーズに進めるため、墓地管理者への相談を欠かさないでください。

石材店から見積もりをとる

墓石の解体工事をおこなってくれる石材店から、工事の見積もりをとりましょう。

見積もりをとる際は、2社以上から見積もりをとることをオススメします。

なお、墓地や霊園が指定する石材店がある場合は、複数の見積もりをとることはできません。

>>墓じまい代行業者13社【ランキング】費用・口コミ・失敗しない選び方を比較

新しい供養先を決める【手元供養】

墓じまいして取り出す遺骨の、新しい供養先を決めましょう。

本記事では遺骨を「手元供養」することを前提に、墓じまいの流れを解説します。

石材店と契約する

墓じまいして取り出す遺骨を手元供養することが決定したら、見積もりをとっていた石材店と契約します。

役所で改葬手続きをする

墓じまいを進めるためには墓埋法で定められた書類手続きが必要になります。

手続きは墓地のある自治体・役所で行います。

| 墓じまい(改葬)に必要な書類 | |

|---|---|

| 改葬許可申請書 | 墓地のある自治体役所にて発行 |

| 埋蔵証明書 | 現在の墓地管理者が発行 |

| 分骨証明書 | 火葬場もしくは寺院や墓地にて発行 |

| 承諾書 | 墓地のある自治体役所にて発行 ※墓地の使用者と改葬許可申請者が異なる場合 |

| 申請者の身分証明書写し | 書類の申請者の身分証明として発行 |

お墓を解体・撤去し、墓地を返還する

墓石の解体工事および魂抜きの日程を決めましょう。

日程が決まったら、石材店に墓石を撤去・解体してもらいます。

墓地を更地にしたうえで墓地管理者に墓地を返還したら、墓じまいは完了です。

手元供養する

遺骨を手元供養するためには、手元供養グッズをあつかっている仏壇仏具店に相談することをオススメします。

また、インターネット上でも手元供養の専門店があり、電話相談できるお店も存在します。

多くの場合、手元供養の専門店で手元供養に必要な商品を購入し、遺骨を納めると、遺骨を粉骨して商品を届けてくれます。

なお、遺骨を新しい骨壺等に納める場合、火葬場から発行された「埋葬許可証」を必ず保管してください。

※将来的に、墓地や霊園、納骨堂などに遺骨を移す際に「埋葬許可証」が必要だからです。

なお、墓じまいの流れについては下記記事でくわしく解説しています。

墓じまい後の「手元供養」についてよくある質問

「手元供養」とは、具体的にどのような供養方法ですか?

遺骨の全て、または一部を、自宅など身近な場所に置いて供養する方法です。ミニ骨壺や遺骨アクセサリーなどの供養品に納めるのが一般的です。

遺骨を手元供養しても、法律的に問題ないですか?

はい、問題ありません。ただし、しっかり保管することが求められます。

手元供養にかかる費用の目安はいくらくらいですか?

遺骨の粉骨も含めると5~20万円ほどです。

手元供養にはどんな種類がありますか?

ペンダントやアクセサリー、ミニ骨壺など、自宅や身近に置いておけるサイズが多いです。

遺骨の保管方法で気をつけることは?

湿気を避けるため、密閉性の高い容器に入れ、直射日光や湿気の多い場所を避けて安置すると安心です。

遺骨をアクセサリーに加工(ダイヤモンド加工など)するのはどう思いますか?

故人を常に身近に感じられる、新しい供養の形として選ぶ方が増えています。ご自身やご家族が納得できる形であれば、とても素敵な供養方法です。

分骨して、一部だけを手元供養することはできますか?

はい、可能です。墓じまいした遺骨の一部を手元供養にし、残りは永代供養墓に納めるなど、他の供養方法と組み合わせる方が多いです。

親族に「家に骨を置くなんて」と反対されたら、どう説明すればよいですか?

故人を身近に感じていたいという純粋な気持ちを伝え、ごく少量のご遺骨を分けるだけであること、最終的にはきちんと供養先を考えていることを誠実に話してみましょう。

手元供養をしている間、お盆やお彼岸には何をすればよいですか?

手元供養品を安置している場所に、お花や故人が好きだったものをお供えし、静かに手を合わせるだけで、心のこもった素晴らしい供養になります。

自分が亡くなった後、この手元供養しているご遺骨はどうすればよいですか?

①次の世代に引き継いでもらう、②ご自身の棺に一緒に入れてもらう、③永代供養墓などに納める、といった方法を、元気なうちにご家族と話し合っておきましょう。

手元供養には色々な種類がありますが、「インテリアに馴染むか?」で選ぶのが失敗しないコツです。

人気のデザインをランキング形式でまとめたので、参考にしてください。

墓じまいした後の供養方法「手元供養」まとめ

本記事では、墓じまいした後、手元供養までの流れや費用を解説しました。

お墓の管理が難しくなってきた令和時代、今あるお墓を墓じまいする方は急増しています。

墓じまいした後、「墓石は持てないけど身近に供養したい」と悩んでいるなら、手元供養を考えてみてもよいでしょう。

墓じまいとは?費用や手続き・流れ、トラブル対策などを下記記事で解説しています。

手元供養には色々な種類がありますが、「インテリアに馴染むか?」で選ぶのが失敗しないコツです。

人気のデザインをランキング形式でまとめたので、参考にしてください。