墓じまいした後の納骨堂について解説!

- 納骨堂に納骨する方法は?

- 墓じまいから納骨堂に納骨する費用は?

- 納骨堂で納骨するメリット&デメリットは?

納骨堂に関するあなたの悩みが解決されます。

墓じまいした後、どこに供養したら安心?

墓じまい後の供養方法として、近年人気なのが納骨堂。

納骨堂に納骨すれば、どんな猛暑でも大雨でも、快適にお墓参りできるのです。

一方で、納骨堂にはいくつか種類があるので、費用相場がわからないのも事実。

本記事では、納骨堂の種類や費用、メリット&デメリットなどを解説します。

>>墓じまいのその後【完全ガイド】遺骨はどうする?供養方法8パターンを解説

好条件の霊園はネット検索で見つけるのが一番早いです。

日本最大級のポータルサイト「いいお墓」なら、自宅近くの霊園の「空き状況」や「費用」が一発でわかります。

※見学予約で「ギフト券」がもらえる

納骨堂とは、屋内施設で供養してくれる供養方法

納骨堂とは、遺骨を納めるために作られた屋内施設のことです。

墓石のないお墓のような施設が納骨堂であり、遺骨の入った骨壺をそのまま収蔵できるのが特徴です。

ひとつの納骨堂にはたくさんの収蔵スペースがあり、一般的なお墓を「一軒家」とするなら、納骨堂は「マンション」のようなイメージです。

納骨堂と永代供養との違い

納骨堂とか永代供養とか、、、言葉の違いがわからない

結論、納骨堂と永代供養はまったくの別物です。

- 納骨堂

-

遺骨を納骨する施設のこと

- 永代供養

-

寺院・霊園が遺族の代わりに遺骨を供養する供養方法のこと

納骨堂は”施設”を、永代供養は”供養方法”をそれぞれ意味します。

しかし、納骨堂を利用する人のほとんどが永代供養を希望するので、「納骨堂=永代供養」というイメージが一般的に強くなっているのです。

好条件の霊園はネット検索で見つけるのが一番早いです。

日本最大級のポータルサイト「いいお墓」なら、自宅近くの霊園の「空き状況」や「費用」が一発でわかります。

※見学予約で「ギフト券」がもらえる

納骨堂の5つのタイプを紹介!

納骨堂の施設はおもに下記5つのタイプに分かれています。

| タイプ | 初期費用の目安 | 管理費(年) | 特徴 |

|---|---|---|---|

| ロッカー型 | 20万円〜100万円 | あり(ないケースも) | 小型スペースに1~4名ほど |

| マンション型 (自動搬送型) | 50万円〜120万円 | あり(ないケースも) | バックヤードに骨壺を納骨 |

| 仏壇型 | 30万円〜250万円 | あり | 仏壇に拝むような形式 |

| 位牌型 | 10万円~50万円 | なし(少額) | スペースが狭いが費用は安い |

| 墓石型 | 100万円~300万円 | あり | 従来のお墓のような形式 |

ロッカー型

ロッカー型の納骨堂とは、その名のとおりロッカーのような造りの納骨堂です。

ロッカー型の多くは小型スペースのため、安置できる骨壺数は限られています。

目安はひとつのロッカーに1~4名ほどです。

また、納骨堂によっては葬儀や法要に使用できる会場が併設されています。

故人が〇回忌の場合、施設内の会場で法要を行うことも可能なのがロッカー型です。

マンション型(自動搬送型)

マンション型の納骨堂とは、施設全体が納骨堂になっており、バックヤードに骨壺を納骨するタイプです。

「マンションの各部屋に骨壺を納める」とイメージすればマンション型納骨堂が想像しやすいです。

マンション型納骨堂の多くは自動搬送型と呼ばれ、参拝時、ICカードを機械にかざすと遺骨が納められている厨子(ずし)が出てくる仕組みになっています。

最新の技術を活用した納骨スタイルで、限られたスペースしかない都心部の納骨堂ならではの作りです。

なお、遺骨の収納スペースはとても広く、最大で8名ほど納骨できます。

仏壇型

仏壇型の納骨堂とは、仏壇と納骨スペースが一体になっているタイプ。

上段が仏壇スペース、下段が納骨スペースとなっているタイプのものが多いです。

まるで家にいるような感覚で、仏壇に手を合わせられるのが仏壇型の納骨堂の特徴。

故人1人や故人夫婦、4名以上の家族用など、仏壇型納骨堂のなかにも様々なタイプがあります。

位牌型

位牌型の納骨堂とは、ひな壇状に広がる棚に遺骨や位牌を並べるタイプ。

ロッカー型や仏壇型などに比べてスペースは狭いですが、その分費用も安くなるのが特徴です。

納骨堂によっては、遺骨を粉骨(粉末状にする)する必要があるケースもあります。

遺骨を粉骨することに抵抗がある方は、事前に納骨堂に確認しておきましょう。

墓石型

墓石型の納骨堂は、屋内に墓石を建てるタイプの納骨堂です。

「堂内墓所」とも呼ばれる墓石型納骨堂は、パッと見ても従来のお墓とまったく変わらないのが特徴。

納骨堂と言えど、これまで通りお墓参りできるのがポイントです。

デメリットは、納骨堂の施設内に墓石を建立するので、他の納骨スタイルと比較して費用が高くなる傾向にあることです。

好条件の霊園はネット検索で見つけるのが一番早いです。

日本最大級のポータルサイト「いいお墓」なら、自宅近くの霊園の「空き状況」や「費用」が一発でわかります。

※見学予約で「ギフト券」がもらえる

墓じまいした後→納骨堂の選び方【ポイント5選】

墓じまいした後、納骨堂を選ぶ際のポイントを5つ紹介します。

納骨堂へのアクセス・立地

納骨堂は、自宅や駅からアクセスしやすい場所をおすすめします。

今後、数十年にわたり、納骨堂にお世話になる可能性があるので、自宅から近かったり、駅から坂のない立地ならベスト。

猛暑でも雨天でも、行きやすい立地がいいですね

納骨堂にかかる費用

納骨堂に納骨する費用やランニングコスト(毎年の管理費)をチェックしましょう。

費用が安ければOKというわけではありません。

費用に見合った管理・供養をしてくれるか、あなたが納得できる納骨堂を選ぶことが重要です。

納骨堂の設備・周辺施設

納骨堂の設備や周辺施設もチェックしておきましょう。

どんなタイプの納骨堂なのか(ロッカー型や仏壇型など)、収蔵数・サイズ、納骨堂内の休憩スペースなど。

今後数十年にわたり、お墓参りしやすい施設なのか、あなたの目で確認しましょう。

お花や線香を購入できれば良いですね

運営主体(寺院・宗教法人・公益法人・民間)

納骨堂を運営する経営主体をチェックしてください。

納骨堂を運営する主体には、寺院・宗教法人・公益法人・民間などさまざま。

運営主体・運営年数・法要体制・問い合わせ応対など、今後、長年にわたり”責任を持って”供養してくれるのか確認しておくことが大切です。

信頼できる運営主体かどうかが重要です

供養の方法

お盆やお彼岸などに法要を実施しているかも重要なポイントです。

ほかにも、管理・清掃・お供えのルールなど、これまでのお墓参りと同じような供養をしてくれるかが大切です。

好条件の霊園はネット検索で見つけるのが一番早いです。

日本最大級のポータルサイト「いいお墓」なら、自宅近くの霊園の「空き状況」や「費用」が一発でわかります。

※見学予約で「ギフト券」がもらえる

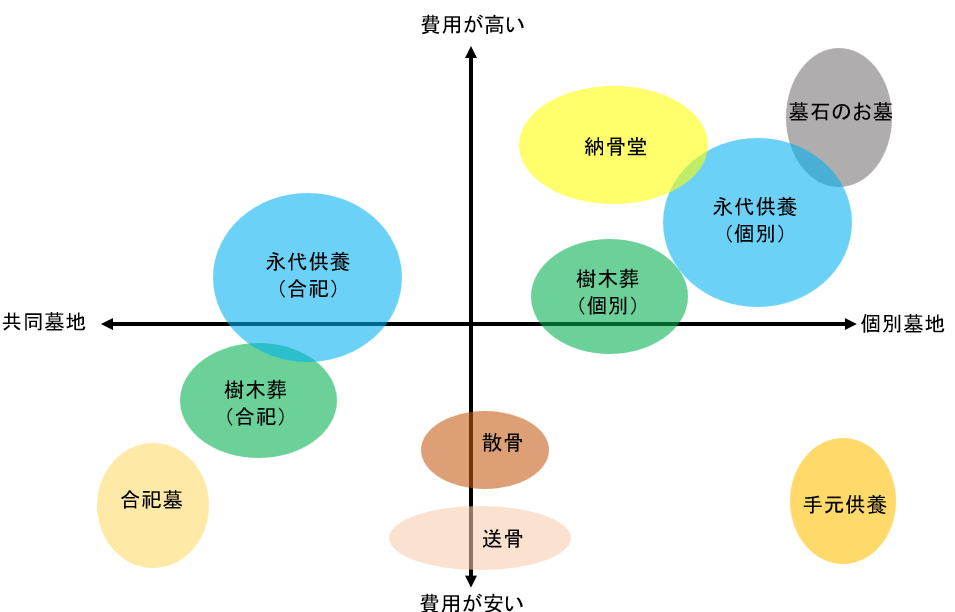

墓じまいした”その後”の供養方法【早見表】8パターン比較

墓じまいした後の供養方法について、早見表をまとめます。

>>墓じまいのその後【完全ガイド】遺骨はどうする?供養方法8パターンを解説

墓じまいして納骨堂を選ぶメリット【3選】

墓じまいした後、納骨堂に納骨するメリットは下記3点です。

アクセス抜群のところが多い

納骨堂の多くは都心部に構えられているので、アクセス抜群のところがほとんど。

駅からのアクセスも良いので、高齢になっても、免許を返上しても、お墓参りしやすいのがメリットです。

公共交通機関の発達している場所にあるのが多い納骨堂。

墓じまいした後に納骨堂に納骨すれば、坂道や山奥の墓所にお墓参りする必要もなくなります。

季節・天候に左右されない

納骨堂は屋内にある施設なので、季節や天候を気にせずお墓参りできるのがメリットです。

日本の夏は40度近くなるからね…

そんな猛暑でも、納骨堂の施設内は冷房が効いているので安心。

大雨や強風など、気候変動の激しい日本ですが、納骨堂であれば傘をさす必要もありませんよ。

管理の手間が少ない

従来型のお墓だと、墓石の掃除や周辺の草むしりなど管理の手間がかかります。

しかし、墓じまいした後、納骨堂に納骨すれば、お墓の管理が不要になるのがメリット。

管理費さえ支払えば、施設の管理者がすべて管理してくれるのもおおきなポイントです。

墓じまいして納骨堂を選ぶデメリット【3選】

墓じまいした後、納骨堂に納骨するデメリットは下記3点です。

他の遺骨と合祀される可能性がある

納骨堂の契約期間には期限があります。

期間が終了すると、遺骨が合祀されてしまう可能性があるのが納骨堂のデメリットです。

※契約を更新すれば問題ないケースがほとんど。

合祀されると遺骨を取り出せなくなるので、合祀を避けたい場合は、契約更新か遺骨を別の方法で供養するなど対策が必要です。

納骨するスペースが狭い

近年人気の納骨堂は、スペースが限られている場合があるのがデメリット。

そのため、先祖代々・親族一同といった多数の遺骨を納めるのには向いていません。

墓じまいした後に納骨堂に納骨するのは、夫婦2人分や家族分ほどが向いています。

混雑する時期がある

お参りするスペースが共用部分となっている納骨堂では、お盆やお彼岸など混雑する季節があります。

繁忙期は順番待ちになるので、ゆっくりと落ち着いてお参りできないのがデメリットです。

もし、納骨堂へのお参りで混雑を避けたいなら、繁忙期の時期をずらしたり、時間帯を変えてお参りする必要があります。

好条件の霊園はネット検索で見つけるのが一番早いです。

日本最大級のポータルサイト「いいお墓」なら、自宅近くの霊園の「空き状況」や「費用」が一発でわかります。

※見学予約で「ギフト券」がもらえる

墓じまいして納骨堂に納骨するまでの費用

墓じまいして納骨堂に納骨するまでの費用をまとめます。

| 墓じまい&納骨堂の費用・相場 | ||

|---|---|---|

| 墓じまい 30万円~250万円(相場) | 墓石の解体・撤去 | 15~50万円程度 ※8~10万円/㎡程度 |

| 魂抜き | 3~10万円程度 | |

| 離檀料 | 5~15万円程度 | |

| 行政手続き | 数百円~1,000円程度 | |

| 納骨堂 30~100万円(相場) | ロッカー型 | 20~100万円 |

| マンション型 | 50~120万円 | |

| 仏壇型 | 30~250万円 | |

| 位牌型 | 10~50万円 | |

| 墓石型 | 100~300万円 | |

納骨堂では、いずれのタイプでも毎年の管理費として1万円~2万円ほどかかります。

また、お住まいの地域や施設の規模によっても費用が異なるので、各自ご確認をお願いします。

墓じまいして納骨堂に納骨するまでの流れ

墓じまいしたあと納骨堂へ納骨するまでの流れを解説します。

家族・親族に相談する

あなたの家族・親族に、墓じまいをして納骨堂に納骨する方針を相談してください。

もしも誰にも相談せず、墓じまい&納骨堂への納骨を進めてしまうと、大きなトラブルに発展する可能性があります。

「許可をとらずに墓じまいされた」「納骨堂に納骨されるなんて聞いたことない」など、、、

トラブルを避けるため家族・親族から承諾を得たうえで、墓じまいと納骨堂への納骨を進めましょう。

墓地管理者に相談する

家族・親族から墓じまい&納骨堂の同意を得たら、つぎに墓地管理者に相談しましょう。

なかでも寺院が管理する墓地の場合、墓じまいを進める前に必ず寺院(住職さん)に相談してください。

多くの住職さんは墓じまいに協力的ですが、なかには墓じまいを許可しない住職さんもいるからです。

墓じまいをスムーズに進めるため、墓地管理者への相談を欠かさないでください。

石材店から見積もりをとる

墓石の解体・撤去工事をおこなってくれる石材店をさがし、見積もりをとりましょう。

見積もりをとる際は、2社以上から相見積もりをとることをオススメします。

なお、墓地や霊園が指定する石材店がある場合は、指定石材店が優先されるので見積もりをとることはできません。

>>墓じまい代行業者13社【ランキング】費用・口コミ・失敗しない選び方を比較

新しい供養先を決める|納骨堂

遺骨を供養する新しい供養先を決めましょう。

本記事では「納骨堂」を選んだことを前提に、墓じまいの流れを解説します。

石材店と契約する

遺骨の新しい供養先が決まったら、見積もりをとっていた石材店と契約します。

役所で改葬手続きをする

墓じまいを進めるためには墓埋法で定められた書類手続きが必要になります。

手続きは墓地のある自治体・役所で行います。

| 墓じまい(改葬)に必要な書類 | |

|---|---|

| 改葬許可申請書 | 墓地のある自治体役所にて発行 |

| 埋蔵証明書 | 現在の墓地管理者が発行 |

| 分骨証明書 | 火葬場もしくは寺院や墓地にて発行 |

| 承諾書 | 墓地のある自治体役所にて発行 ※墓地の使用者と改葬許可申請者が異なる場合 |

| 申請者の身分証明書写し | 書類の申請者の身分証明として発行 |

自治体にて改葬許可申請書が受理されると「改葬許可証」が発行されます。

改葬許可証が発行されると、遺骨を現在ある墓地から別の場所に移動できるようになります。

お墓を解体・撤去し、墓地を返還する

改葬許可証が発行されたら、墓石の解体・撤去工事および魂抜きの日程を決めましょう。

日程が決まったら、石材店に墓石を撤去・解体してもらいます。

墓地を更地にしたうえで墓地管理者に墓地を返還したら、墓じまいは完了です。

納骨堂へ納骨

墓じまいして取り出した遺骨を、納骨堂に納骨します。

※納骨堂との契約を済ませておく必要があります。

法要が必要な場合もあるので、納骨する流れについて納骨堂と確認しておきましょう。

以上、墓じまいして納骨堂へ納骨するまでの流れでした。

なお、墓じまいの流れについては下記記事でくわしく解説しています。

墓じまい後の「納骨堂」についてよくある質問

「納骨堂」とは、お墓とどう違いますか?

納骨堂は、屋外にあるお墓と違い、屋内に設けられた施設です。天候を気にせずお参りできるのが大きな特徴です。

納骨堂にかかる費用の相場はどれくらいですか?年間管理費は必要ですか?

30~100万円ほどです。お墓と同様に、年間管理費(1万円~2万円)が別途かかる場合が多いです。

納骨堂にはどんな種類がありますか?

ロッカー型、マンション型、仏壇型、位牌型、墓石型があります。

天候に左右されず、手ぶらでお参りできるというのは本当ですか?

はい、本当です。屋内なので雨や暑さ寒さを気にする必要がありません。

また、お花やお香を施設側で用意してくれる場合も多く、手軽にお参りできます。

納骨堂が閉鎖されたり、経営破綻したりしたら、ご遺骨はどうなりますか?

契約内容によって対応が変わりますので、契約前に確認が必要です。

万一の場合、遺骨は合祀墓などに移される可能性があります。

納骨堂にも「永代供養付き」のプランはありますか?

はい、ほとんどの納骨堂で用意されています。承継者がいなくなっても、施設側で永代にわたって供養してくれます。

一つの区画に、何人(何柱)まで遺骨を納めることができますか?

区画の大きさや契約内容によって様々です。1人用の小さなものから、家族で8人程度入れる大きなものまであります。

納骨堂では、お参りの作法やルールで注意点はありますか?

納骨堂は共有施設なので、お参りの時間に制限があったり、お供え物の種類に決まりがあったりします。施設のルールに従うことが大切です。

納骨堂を選ぶ上で、立地以外に重視すべきポイントは何ですか?

宗旨・宗派、費用、施設の雰囲気や清潔感、スタッフの対応、経営母体の安定性などを総合的に見て判断することが重要です。

契約期間が決まっている場合、期間終了後はどうなるのですか?

33回忌などを目安に契約期間が設定されている場合、期間終了後、遺骨は合祀墓に移され、永代供養されるのが一般的です。

好条件の霊園はネット検索で見つけるのが一番早いです。

日本最大級のポータルサイト「いいお墓」なら、自宅近くの霊園の「空き状況」や「費用」が一発でわかります。

※見学予約で「ギフト券」がもらえる

墓じまいした後の供養方法「納骨堂」まとめ

本記事では、墓じまいした後、納骨堂へ納骨するまでの流れや費用などを解説しました。

お墓の管理で悩みたくないなら、墓じまいと納骨堂への納骨をオススメします。

なお、納骨堂の種類は下記5タイプ。

| タイプ | 初期費用の目安 | 管理費(年) | 特徴 |

|---|---|---|---|

| ロッカー型 | 20万円〜100万円 | あり(ないケースも) | 小型スペースに1~4名ほど |

| マンション型 (自動搬送型) | 50万円〜120万円 | あり(ないケースも) | バックヤードに骨壺を納骨 |

| 仏壇型 | 30万円〜250万円 | あり | 仏壇に拝むような形式 |

| 位牌型 | 10万円~50万円 | なし(少額) | スペースが狭いが費用は安い |

| 墓石型 | 100万円~300万円 | あり | 従来のお墓のような形式 |

各タイプの費用・相場もまとめているので、あなたの予算にあわせて検討してください。

好条件の霊園はネット検索で見つけるのが一番早いです。

日本最大級のポータルサイト「いいお墓」なら、自宅近くの霊園の「空き状況」や「費用」が一発でわかります。

※見学予約で「ギフト券」がもらえる