「墓じまいにお布施が必要なのか?」

「お布施とはそもそも何?」

「お布施の相場や墓じまいの流れは?」

このような疑問にお答えします!

あなたはお布施に詳しいですか?

墓じまいをしようとすると、必ず疑問に思うのが「お布施」のこと。

お布施のことなんて授業で習わないし、親から教わる場面も少ないですよね?

この記事では墓じまいのお布施についてわかりやすく解説します。

最後まで読めば、お布施の基礎知識が身につきますよ!

【結論】墓じまいにはお布施が必要!

結論から言うと、墓じまいにお布施は必須です。

なぜなら、お墓の解体・撤去に際して閉眼供養(魂抜き)をする必要があるからです。

閉眼供養してもらうと、僧侶への謝礼としてお布施を包むのが一般的です。

なかには「お墓の手工事費用を払うのだから、お布施は不要では?」と考える人も多いでしょう。

しかし、寺院墓地では必ず、住職に閉眼供養を依頼することになります。

民営墓地や公営の霊園だと必須ではないですが、「閉眼供養しないと、墓石の工事を行わない」業者がほとんどです。

実質、「墓じまい」と「閉眼供養」はセットになっていると考えてください。

よって、墓じまいをするとお布施が必要になるのです。

お布施とは何か?基礎知識&相場をお伝えします

知っているようで実は知らないのが「お布施」。

ここでは「お布施」についてわかりやすく解説します。

お布施の意味とは?

お布施とは本来、次の3つを指しています。

| お布施の意味とは? | |

|---|---|

| 財施(ざいせ) | 僧侶へのお礼として金品を渡すこと |

| 法施(ほうせ) | 仏教の教えを人々に伝えること |

| 無畏施(むいせ) | 人々の恐れや不安を取り除き、安心を与えること |

これらをまとめて「三施(さんせ)」と呼びます。

また、「お布施=僧侶に渡すお金」というイヤらしい(汚い?)認識で定着していますが

実は僧侶への対価ではなく、お寺のご本尊に捧げるものなのです。

人(僧侶)に対してではなく、仏に供養するという精神的な意味がお布施に込められています。

お布施は何に使われる?

お布施は僧侶の給料ではありません!

本来、お布施とはお寺のご本尊に捧げるものです。

そのためお布施は、お寺の管理・修繕費、お寺で行われる行事の運営費など

お寺の活動を支える費用として使われます。

決して、僧侶がベンツを乗り回すものためのお金ではないですよ。。。

墓じまいで必要なお布施&お金とは?

墓じまいで必要なお布施およびその他費用について解説します。

具体的には以下の4つです。

| 墓じまいで必要なお布施&その他費用 | ||

|---|---|---|

| 種類 | 内容 | 相場 |

| お布施 | 閉眼供養(開眼供養)に対する感謝の気持ちを込めて包むお金 | 3万円~10万円 |

| 離壇料 | 長年、お墓の管理をしてもらったことに対する謝礼 | 3万円~20万円 |

| 御膳料 | 法要の後、僧侶が会食に参加しないときに渡すお金 | 5,000円~1万円 |

| 御車代 | いわゆる交通費のようなもの お寺の外に足を運んでもらう場合に渡すお金 | 5,000円~1万円 |

離檀料には本来、支払い義務はありません。

しかし、これまでお世話になった感謝を込めて自主的に渡すケースが多いです。

なかには、お寺から離壇料を請求されるケースもあります。

その際は、墓地使用契約書に離檀料に関する取り決めがあるか確認してください。

書面に離壇料の支払い義務が明記されていたら、離壇料を支払う方がよいでしょう。

お布施に関する4つのマナーとは?

お布施には、実は知られていないマナーが存在します。

ここではお布施に関する4つのマナーを解説します。

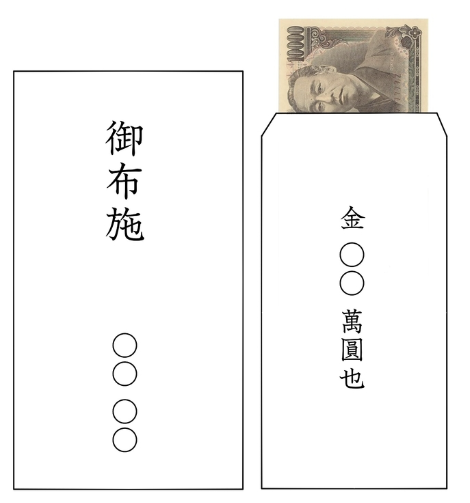

- 封筒の選び方は?

- 表書きの記入方法は?

- お札は新札?古札?

- お札の包み方は?

封筒の選び方は?

お布施を包む封筒は、白無地の封筒または不祝儀袋(ぶしゅうぎぶくろ)を使います。

もしくは「お布施」と印刷されている袋を選んでもOKです。

水引(みずひき)の有無は、地域によって異なるようです。

念のため、お布施に詳しい親族や、お寺と付き合いのある方にに確認しておくと安心です。

正式なマナーに従うのであれば、奉書紙(ほうしょし)という和紙を用います。

文房具店で購入できますので、必要があれば探してみてください。

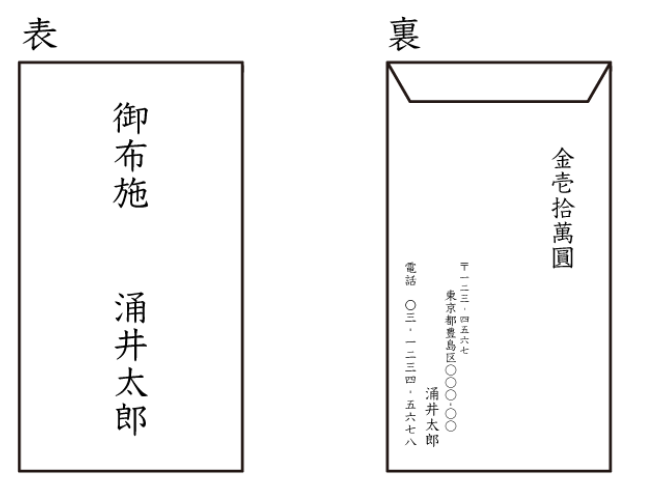

表書きの記入方法

封筒の表書きは、中央に大きく「御布施」と書き、その下に小さめの文字で家名またはフルネームを記入しましょう。

また、文字を書くときは濃い墨のペンを使いましょう。

なぜなら、墓じまいは香典と異なり、法要の一環として行われるからです。

香典など、悲しみを表現する際は薄墨のペンを使いますが、

墓じまいのお布施は、その点で異なるので注意してくださいね。

お札は新札? 古札?

墓じまいのお布施の場合、新札でも古札でもどちらでもOKです。

でも、ボロボロなお札や端が破れているお札など、使い古したお札は避けてください。

なお、香典では新札を包むのはタブーとされています。

お札の包み方

お札を入れる向きに注意してください。

お札は封筒の表側にお札の肖像画がくるようにして、上向きに入れるのが正しい包み方です。

墓じまいにおけるお布施のマナーは下記記事でも解説しているので、読んでみてくださいね!

墓じまいの流れと手続きを順番に紹介!

最後に、墓じまいのモデルケースとなる流れや手続きを紹介します。

墓じまいの大まかな流れを理解してくださいね!

家族・親族に相談する

まず最初に、家族や親族に相談してください。

もし相談せずに墓じまいしてしまうと、後々おおきなトラブルに発展する可能性があります。

「許可なく勝手にやりやがった!」とバカみたいに騒ぐ人が、必ずひとりはいますよね?

面倒なトラブルを避けるため、必ず周りの許可をとって墓じまいを進めましょう。

墓地管理者に相談する

墓地管理者に根回ししましょう。

特に、寺院が管理する墓地は要注意です。

必ず、事前に寺院(住職さん)に相談してください。

住職のなかには、墓じまいを許可したくない住職がいるからです(収入が減るため)。

「長い付き合いですよね」「あのときお世話しましたよね」などと情に訴えてきますが、冷静に話をしてくださいね。

相談の仕方によっては墓じまいがスムーズに進まなくなるので、注意しましょう。

解体工事の見積もりをとる

石材店から墓石の解体工事の見積もりをとりましょう。

解体業者は、墓地が指定する石材店か、自分で石材店を探す2パターンがあります。

なかには高額費用を請求する悪質石材店があるので、

自分で石材店を探す場合には、必ず2社以上から見積もりをとってくださいね。

新しい供養先を決める

遺骨の新しい供養先を決めてください。

墓じまいをすると、墓石に納めている遺骨を取り出すことになります。

取り出した遺骨は別の場所で供養&納骨します。

供養する先は下記の通りです。

遺骨の新しい供養先には下記のようなものがあります。

解体工事の石材店と契約

遺骨の新しい供養先が決まったら、見積もりをとった石材店と契約します。

役所で改葬手続き

墓じまいには、墓埋法で定められた書類手続きが必要になります。

手続きは、墓地のある自治体・役所で行います。

墓じまいに必要な書類は下記の通り。

| 墓じまい(改葬)に必要な書類 | |

|---|---|

| 改葬許可申請書 | 墓地のある自治体役所にて発行 |

| 埋蔵証明書 | 現在の墓地管理者が発行 |

| 受入証明書 | 新しい遺骨の埋葬先にて発行 |

| 承諾書 | 墓地のある自治体役所にて発行 ※墓地の使用者と改葬許可申請者が異なる場合 |

| 申請者の身分証明書写し | 書類の申請者の身分証明として発行 |

自治体にて改葬許可申請書が受理されると「改葬許可証」が発行されます。

改葬許可証が発行されると、遺骨を今ある墓地から別の場所に移動できるようになります。

お墓の撤去・解体、墓地の返還

改葬許可が出たら、工事および魂抜きの日程を決めましょう。

日程が決まったら、石材店に墓石を撤去・解体してもらいます。

墓地を更地にして、墓地管理者に墓地を返還したら完了。

遺骨は、直接引き取ることもできますし、改葬先や自宅に郵送してもらうことも可能です。

新しい供養先へ納骨

事前に契約した新しい供養先に納骨または散骨します。

以上で墓じまいが完了です。

※下記記事は墓じまいの流れや費用、トラブルなどをわかりやすくまとめています。

墓じまいにお布施は必要!|お布施の意味や相場を理解しておこう!

この記事で、墓じまいにお布施が必要なのが伝わりましたか?

また、私たちがお布施と称するお金には種類があり、それぞれ意味合いが異なります。

お布施の意味や必要性を理解することも、墓じまいに重要と言えますね。

墓じまいはご先祖への敬意を示す大事な儀式です。

菩提寺や霊園とのトラブルを回避するためにも、お布施の基礎知識を知っておくといいですね。

この記事を参考に、墓じまいの手続きを進めてみてください。