墓じまいをやさしく解説します。

墓じまいにかかる費用や流れ、よくあるトラブルなど

墓じまいに関する疑問をすべて解決します。

- お墓の跡継ぎがいない

- お墓参りが遠くて無理

- お墓を無縁墓にしたくない

少子高齢化、継承者の不在、お墓の価値観が変化する令和。

お墓を解体・撤去し、新しい方法で供養する墓じまい(改葬)が急増しています。

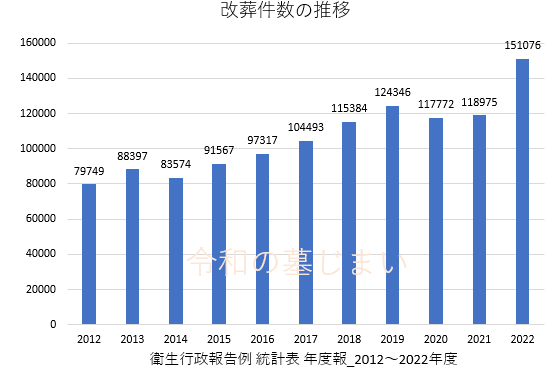

2022年度にはなんと15万件を超える墓じまい(改葬)が行われました。

2012年度と比較すると10年で2倍以上に急増しているのです。

※厚生労働省の調査

年に15万件以上行われている墓じまいですが、

墓じまいの情報って少なくないですか?

あなたの友だち、ご近所さん、会社の同僚に

墓じまいを経験した人なんていないですよね?

そこで本記事では、2024年に墓じまいを経験した筆者が、墓じまいの費用や手続き、納骨方法、絶対に避けたいトラブルなどをわかりやすく解説します。

(筆者の実体験)墓じまいの事例紹介|費用総額・内訳

上記事例は、筆者が実際に墓じまいしたときの画像です。

約1.8㎡(1.34m×1.34m)の墓地・墓石を墓じまいしました(ご遺骨は実父1体です)。

墓じまいにかかった主な費用は、墓石の解体・撤去工事、閉眼供養のお布施、合葬式納骨堂への納骨費用。

※寺院墓地でないため、離檀料は発生していません。

| 墓じまい実例【費用総額・内訳】 | ||

|---|---|---|

| 総額:約43万円(税込み) | ||

| 費用 | 内訳 | 費用 |

| 墓じまい 26万4千円 (24万円×消費税) | 撤去工事 | 16万円 |

| 仏石永代安置作業 | 2万5千円 | |

| 墓石砕石 | 3万5千円 | |

| 各種諸経費 (石材処分費用など) | 2万円 | |

| 閉眼供養 3万円 | お布施 | 3万円 |

| 新しい供養 合葬式納骨堂 13万7500円 | 納骨堂使用料 | 7万4800円 |

| 納骨堂管理料 | 4万6200円 | |

| 粉骨 | 1万6500円 | |

| 諸経費 1千円ほど | 手紙・切手代など | 1千円ほど |

次章から墓じまいについてくわしく解説していきます。

全国の墓じまい情報はココをクリック

墓じまいとは?誰にでもわかりやすく解説!

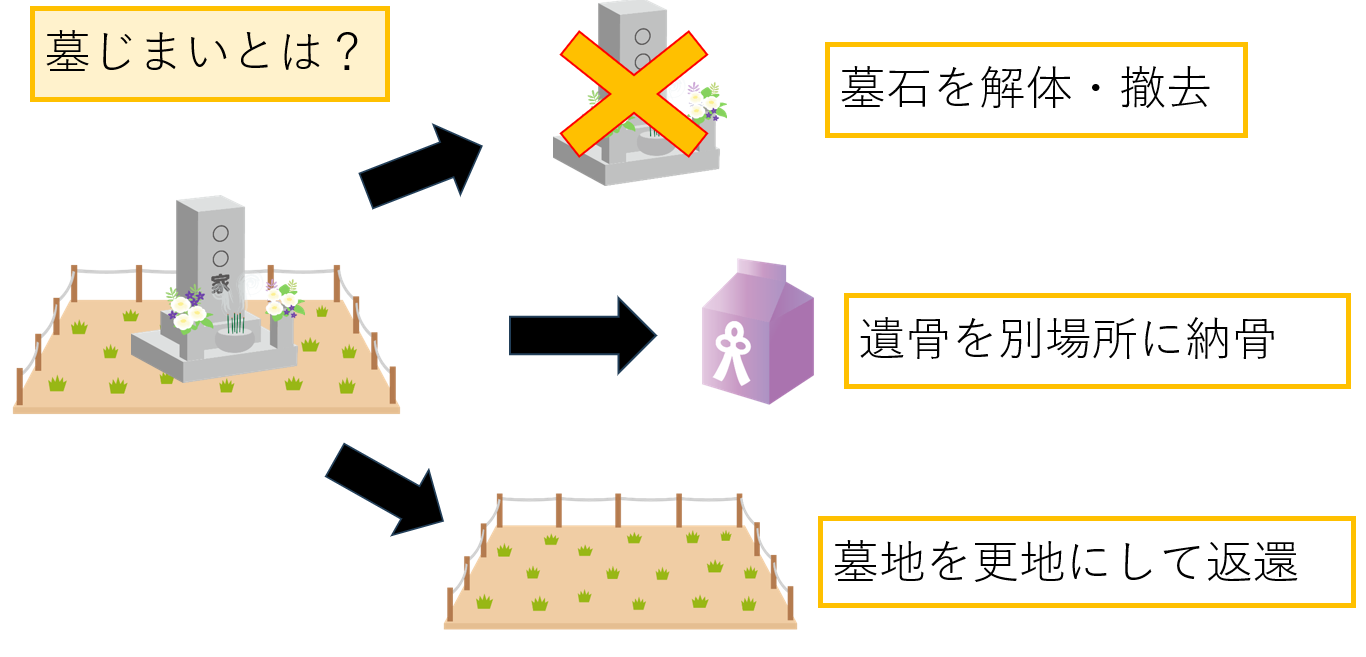

墓じまいとは「お墓を解体・撤去し、遺骨を新しい方法で納骨する」ことです。

- 墓石|解体・撤去する

- 墓地|更地にもどして墓地管理者に返還する

- 遺骨|別の場所・別の方法で供養する

なお、墓石を解体せず、別の場所に引越しする場合もあります。

「墓じまい」と「改葬」の違いは?

墓じまいと改葬の違いはわかりにくいですよね?

それぞれの意味は下記のとおりです。

- 墓じまい

-

お墓を解体・撤去し更地にし、(お墓の使用権も含め)墓地管理者に返還すること。

- 改葬

-

お墓や遺骨の引越しのこと。今ある場所から別の場所に移すことです。

「改葬」手続きのなかに「墓じまい」が含まれるイメージですが、細かいことは気にしなくても大丈夫ですよ。

なお、墓じまいと改葬の違いは下記記事でもくわしく解説しています。

墓じまいが増加する理由とは?

墓じまいが増加している理由は下記の通りです。

それぞれ、どのような背景があるのかくわしく解説します。

お墓を継承する人がいない

子どもがいない夫婦、一人っ子の娘さんが嫁いだ、独身の方など。

墓じまいが増加する理由のひとつに「お墓を継承する人がいない」ケースがあります。

お墓を継承する人がいないとお墓が無縁仏になってしまうので、あらかじめ墓じまいしておくという合理的な考え方です。

お墓参りが困難になった

- 高齢になったのでお墓参りが困難、、、

- 田舎までお墓参りするのが大変…

- 猛暑でお墓参りできない…

このように、お墓参りが困難になったのが理由で、墓じまいを進めるケースも増加しています。

お墓の維持・管理費を払えない

お墓の管理には、寺院や霊園への維持・管理費が発生します。

維持・管理費だけでなく、お墓参りに向かう際の交通費も大きな負担になります。

これらの経済的負担を軽減するために墓じまいを進める方も増加しているのです。

子どもにお墓を負担させたくない

経済的負担をはじめ、お墓の管理を子どもに引き継がせたくないと考える人も増加しています。

とくに、お墓の管理に苦労した親世代が、子どもに迷惑をかけたくないと考え、墓じまいを進めているのです。

お墓に対する価値観が変わった

お墓といえば「家族全員が入るもの」「家系で代々引き継ぐもの」という価値観が一般的でした。

しかし令和を迎え、人々の価値観は多様性を持ちはじめ、家や先祖という価値観は変わりつつあります。

“お墓があって当たり前”ではなくなっているのです。

このように、お墓に対する価値観が変わっていることが、墓じまいの増加につながっていると言えます。

なお、下記記事では墓じまいが増加する理由をもっとくわしく紹介しています。

墓じまいのメリット(良い点)

墓じまいのメリットを解説します。

お墓を管理する負担がなくなる

毎年のお墓参りや定期的な掃除など、お墓を所有していると負担がかかります。

墓地が遠方にあったり、自身が高齢になったり、猛暑のなかのお墓参りなど、お墓の管理は極めておおきな負担になりえます。

しかし墓じまいすると、お墓を管理する負担がなくなるメリットがあるのです。

経済的な負担が少なくなる

墓じまいには一時的な負担がありますが、長期的な経済的負担がなくなります。

一方、お墓をそのままにしておくと、お墓の管理費やお墓参りの交通費だけでなく、お寺への檀家料といった経済的負担が生涯継続されることになります。

継承者不在の不安がなくなる

子どもがいない夫婦や、独身の方、ひとりっ子の娘さんが嫁いだ方など、お墓の継承者がいない方は増加しています。

お墓の継承者がいない場合、お墓が将来どうなるのか不安になってしまいますが、墓じまいすれば継承者不在の悩みが解消されます。

お墓が無縁墓にならない

継承者がおらず管理されていないお墓は、いずれ無縁墓となります。

無縁墓になると、墓地や霊園が管理費用を負担せざるをえないので、そのうち遺骨は取り出され他の遺骨と一緒に合葬されます。

墓じまいするとお墓が無縁墓になるだけでなく、あらかじめ希望通りに改葬することができるのです。

自宅近くに改葬すれば墓参りしやすくなる

自宅近くに改葬すれば、お墓参りやお墓の管理がかんたんになります。

墓石自体を自宅近くに移したり、近くの永代供養募に移したり、合祀募や樹木葬すれば、お墓参りしやすくなるメリットがあります。

ご自宅の近くで霊園・お墓を探すなら、掲載数No.1サイト「いいお墓」を使おう

墓じまいのデメリット(悪い点)

墓じまいのデメリットを解説します。

トラブルになる可能性がある

墓じまいを独断で進めてしまうと、親族やお寺の住職とトラブルになる可能性があります。

- 墓じまいの費用をだれが負担するのか

- 新しい納骨先をどこにするのか

- そもそも墓じまいを進めるべきなのか

- お寺の住職が離檀させてくれるのか

墓じまいを進める前に、親族やお寺の住職と話し合うことが大切です。

※墓じまいによくあるトラブルはこちらでくわしく紹介しています。

費用が高額になる場合がある

墓じまいには最低でも数十万円単位の費用がかかります。

さらに、新しい墓地に墓石を移す場合は、百万円単位で費用がかかることも多いです。

※墓じまいの費用・料金はこちらでくわしく紹介しています。

離檀料(お布施)が高額になる場合がある

墓じまいを進める際、離檀料をはじめお布施が高額になるケースもあります。

離檀とは 「お寺のなかにあるお墓を撤去して檀家をやめること」です。

離檀する際、お寺に感謝の気持ちをこめて離檀料を納めることが多く、一般的に5~15万円ほどの離檀料が発生します。

申請や手続きに手間がかかる

墓じまいを進めるためには、さまざまな申請や手続きが必要です。

お寺や自治体、墓地管理者や工事業者など、さまざまな人と連携をとる手間が大きいのです。

遺骨を取り出せなくなる可能性がある

墓じまいして取り出した遺骨は、改葬する必要があります。

改葬方法はさまざまですが、合祀すると遺骨を取り出せなくなるので注意です。

また、海洋散骨をはじめ、遺骨を散骨すると二度と元に戻せないのでよく考える必要があります。

墓じまいにかかる費用・相場

墓じまいにかかる費用は30~250万円が相場です。

費用の内訳を下記にまとめます。

| 墓じまいにかかる費用・相場 | |

|---|---|

| 合計 | 30~250万円 |

| 墓石の解体・撤去 | 15万円~50万円 ※8~10万円/㎡ |

| 魂抜き(閉眼供養) | 3~10万円 |

| 離檀料 | 5~15万円 |

| 行政手続き | 数百円~1,000円 |

| 新しい供養先 | 5万円~150万円 |

墓石の解体・撤去

墓石の撤去・解体にかかる費用相場は15~50万円ほどです。

1㎡(1m×1m)あたり8~15万円ほどが相場になる場合が多いです。

しかし、墓地の立地や広さ、墓石の大きさによって費用は変動します。

撤去・解体にかかる人数、重機・特殊器具の使用によって高額になる場合もあります。

30秒診断|費用&おすすめ業者がわかる

まず費用目安を表示 → その下に3問目が出ます。

魂抜き(閉眼供養)

魂抜きには3~10万円ほどの費用が発生します。

魂抜きとは、閉眼供養(へいがんくよう)または(へいげんくよう)とも呼ばれ、お墓を解体・撤去する際に「お墓から仏様の魂を抜くための儀式」のことを意味します。

魂抜きを執り行うお寺の住職さんへ、感謝の気持ちとしてお布施をお渡しするのです。

離壇料

離壇料の相場は5~15万円ほどです。

離壇料が発生するのは、お寺の境内にお墓を立てている場合です。

墓じまいを行うことでお寺の檀家もやめることになるため、住職さんへ、これまでの感謝の気持ちとして包むお布施が離壇料なのです。

離壇料の相場に決まりはありませんが、離檀料を渡さないと墓じまいがスムーズに進まないことがあるので、お寺とトラブルにならないよう細心の注意を払ってください。

なお、離檀料をはじめ、墓じまいのお布施の費用相場を下記記事でまとめています。

墓じまいお布施の総額シミュレーター

「相場=法要分+付随費(御車代・御膳料)+任意(心付け)」でシンプルに算出。数字を入れると自動計算します。

① 法要分(お布施)

② 御車代

③ 御膳料(会食代相当)

行政手続き

墓じまいを実施するためには行政手続きが必要になります。

行政手続きにかかる費用が数百円~1,000円ほどです。

なお、墓じまいに必要な書類は下記のとおり。

| 墓じまい(改葬)に必要な書類 | |

|---|---|

| 改葬許可申請書 | 墓地のある自治体役所にて発行 |

| 埋蔵証明書 | 現在の墓地管理者が発行 |

| 受入証明書 | 新しい遺骨の埋葬先にて発行 |

| 承諾書 | 墓地のある自治体役所にて発行 ※墓地の使用者と改葬許可申請者が異なる場合 |

| 申請者の身分証明書写し | 書類の申請者の身分証明として発行 |

発行手数料はかからないことが多いですが、住まいから遠い場合、郵送費用などに費用がかかります。

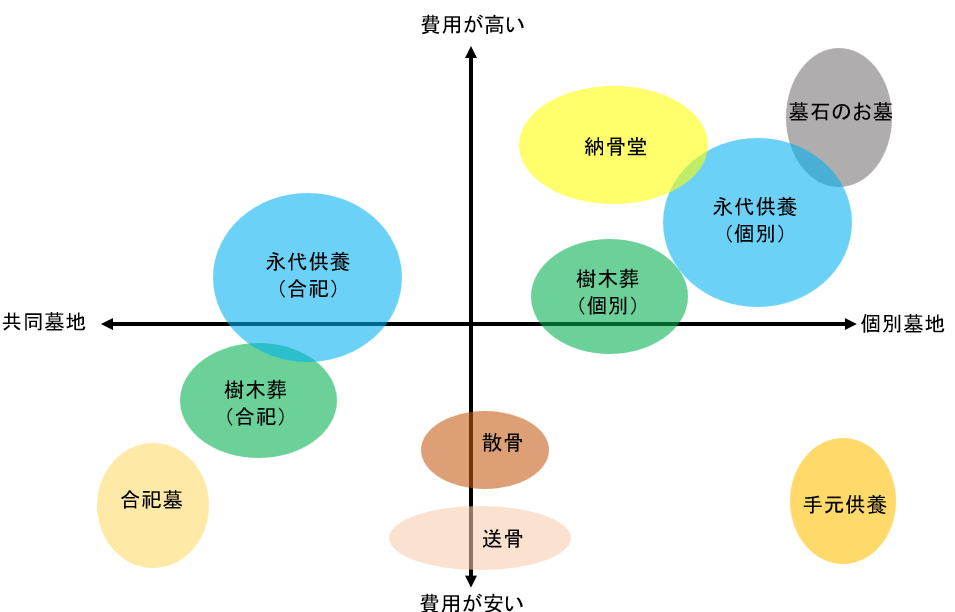

新しい供養先

お墓を解体・撤去すると、遺骨を新しい場所に移転する必要があります。

供養先を新しくするためにかかる費用が5~150万円ほどかかります。

なお、新しい供養方法には下記のようなものがあります。

| 供養方法 | 費用の目安 | 遺骨を区分できる | あとで取り出せる | 承継の有無 | 管理の有無 | アクセス ・環境 | どんな人に向いてる? |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 墓石のお墓 | 数十万〜 100万台 | できる | できる可能性あり | 承継あり | 必要 | 屋外 | 家墓を重視 |

| 永代供養 | 10万〜 100万 | 個別・合祀あり | ほぼ不可 | 不要 | 不要 | 屋内 | 跡継ぎがいない |

| 納骨堂 | 30万〜 100万 | 個別・合祀あり | できる可能性あり | 不要なケースもあり | 不要 | 屋内 | 屋内施設で供養したい |

| 散骨 | 5万〜 30万 | 分骨すれば可 | 不可 | 不要 | 不要 | 当日のみ 屋外 | 自然に遺骨を還したい |

| 樹木葬 | 10万〜 100万 | 合祀が多い | ほぼ不可 | 不要 | 不要 | 屋外 | 自然の中で供養したい |

| 手元供養 | 数千〜 20万 | できる | 粉骨しているが可能 | 家族次第 | 必要 | 自宅 | ずっと手元に置きたい |

| 合祀墓 | 数万〜 30万 | できない | 不可 | 不要 | 不要 | 屋外・屋内 | 費用を優先 |

| 送骨 | 数万ほど | その後の供養による | できる | 施設次第 | 施設次第 | 施設次第 | 供養方法が決まらない |

>>墓じまいのその後【完全ガイド】遺骨はどうする?供養方法8パターンを解説!

墓石のお墓|50~150万円

新しい供養先に墓石を建立する供養方法です。

現在ある墓石を移転させたり、新しい墓石を購入する費用として50~150万円の費用が必要になります。

さらに、年間管理費として5千~1万円ほどの負担も発生します。

>>墓じまい×寄せ墓【完全ガイド】メリット・デメリットと失敗しない進め方を解説

永代供養墓|10~100万円

永代供養墓とは、霊園や寺院などが遺骨を管理する供養方法です。

永代供養にかかる費用として10~100万円の費用がかかります。

お墓の継承者や親族の代わりに霊園や寺院に管理してもらうので、高額費用が必要となるのです。

合祀墓|3~30万円

合祀墓とは、複数の遺骨をまとめて埋葬する供養方法のことです。

合祀募にかかる費用として3~30万円の費用がかかります。

「 共同墓地 」とも呼ばれる合祀墓は、継承不要なので、もっとも費用を抑えられる供養方法です。

なお、納骨後は遺骨を取り出すことができないので注意してください。

>>墓じまい×永代供養【完全ガイド】費用相場・手続き・合祀/個別の違いを解説

納骨堂|30~100万円

納骨堂とは、遺骨を屋内施設に収蔵する供養方法です。

形式は「ロッカー式」をはじめ、「自動搬送式(マンション型)」「仏壇式」「位牌式」「棚式」「屋内に墓石を建てるスタイル」などさまざまです。

費用は30~100万円と高額ですが、継承・跡継ぎが不要のため近年人気となっています。

>>墓じまい×納骨堂【納骨堂】費用相場・手続き・メリット&デメリットを解説

樹木葬|10~100万円

樹木葬とは、墓石の代わりに樹木をシンボルとする供養方法です。

墓石が不要なので、費用相場は10~100万円と比較的安いのが魅力的です。

継承・跡継ぎが不要なので、お一人様やご夫婦で利用するケースが多く、近年人気となっています。

>>墓じまい×樹木葬【完全ガイド】費用相場・手続き・失敗しない選び方を解説

散骨|5~30万円

散骨とは、遺骨を自然環境に還す供養方法です。

遺骨を粉骨して海や山に撒くことの多い散骨ですが、最近では川、湖、砂漠、空、宇宙空間などの散骨もあります。

費用は5~30万円と安いですが、一度散骨すると遺骨をもとに戻すことはできないので注意です。

>>墓じまい×散骨【完全ガイド】費用・手続き、違法にしない注意点を解説

手元供養|5~20万円

手元供養とは、遺骨を自宅や身近な場所で保管する供養方法です。

小さな骨壺やペンダント、アクセサリーなどに遺骨の一部をいれるので、おおきな墓石や墓地が不要なのです。

5~20万円と費用を抑えることのできる供養方法として、手元供養を選ぶ方が増えています。

>>墓じまい×手元供養【完全ガイド】費用・メリット&デメリットを解説!

合祀墓(自治体・共同墓など)

合祀墓とは、複数の遺骨を一か所にまとめて埋葬する供養方法のこと。

市区町村が運営する共同墓地がおおく、費用も安いのが特徴です。

>>墓じまい×合祀墓【完全ガイド】費用相場・手続き・注意ポイントをやさしく解説

送骨|1~10万円

送骨とは、遺骨をお寺や霊園に郵送して納骨するまでの流れのこと。

送骨したあとに納骨する方法は主に4つです。

| 送骨後の納骨方法 | |||

|---|---|---|---|

| 合祀墓 | 納骨堂 | (海洋)散骨 | 樹木葬 |

送骨する前に送骨後の納骨方法を決めておく必要があります。

>>墓じまい×送骨【完全ガイド】費用・手続き・梱包の流れと注意点をやさしく解説

墓じまいの費用、誰が払うの?

結論から言うと、誰が墓じまいの費用を払うべきなのか法律的な決まりはありません。

一般的にはお墓の継承者が墓じまいの費用を払う場合が多いです。

なぜなら、お墓の継承者(持ち主)がお墓の所有権や撤去の決定権をもっているためです。

しかし、ここで大切なのは、お墓の継承者だけでなく、親兄弟や親戚としっかり話し合ったうえで費用を払う人を決めることです。

なお、下記記事では墓じまいを誰が払うのか?くわしく解説しています。

墓じまいの費用を安くする方法【3選】

墓じまいの費用を安く抑えるためには、下記3つの方法がおすすめです。

1.複数の石材店から見積もりをとる

墓石を解体・撤去する際、複数の石材店から見積もりをとりましょう。

複数業者から見積もりをとらないと、相場がわからなかったり、高額な業者と契約してしまったりするからです。

ただし、指定石材店のある民間霊園や寺院墓地では相見積もりをとることができません。

2.費用の安い供養先をえらぶ

遺骨の供養方法によって、費用がおおきく変わります。

予算に応じて供養方法をえらぶことで、費用を抑えることが可能になります。

なお、費用の安い供養方法は合葬や散骨、送骨です。

下記記事では、墓じまいの費用を抑える方法をくわしく解説しています。

3.自治体の補助金を利用する

全国的に数は少ないですが、墓じまいする際に補助金を出してくれる自治体があります。

2024年現在、下記3か所の自治体で補助金を出していることが確認できました。

| 補助金の出る自治体 | ||

|---|---|---|

| 浦安市 | 墓石撤去費等助成制度 | 浦安市公式サイト |

| 市川市 市川市霊園 | 市川市霊園 一般墓地返還促進事業 | 市川市公式サイト |

| 太田市 八王子山公園墓地 | 八王子山公園墓地 墓石撤去費用の助成金 | 太田市公式サイト |

最新の補助金情報については、補助金・助成金のポータルサイト「スマート補助金」を調べてください。

また、下記記事でも墓じまいで補助金をもらえる自治体や手続きを紹介しています。

全国の市区町村の補助金情報は下記からどうぞ

墓じまい代行業者13選【おすすめランキング】

おすすめの墓じまい代行業者13選を徹底比較します。

おすすめランキング

墓じまい代行業者のおすすめランキングをまとめました。

| サービス名 | おすすめ度 |

|---|---|

| ミキワの墓じまい | (6.0 / 7.0) |

| わたしたちの墓じまい | (6.0 / 7.0) |

| お墓の引越し&墓じまいくん | (5.5 / 7.0) |

| e-墓じまい | (5.5 / 7.0) |

| お墓さがし | (5.0 / 7.0) |

| メモリアルお墓の金宝堂 | (5.0 / 7.0) |

| まごころ価格.com | (5.0 / 7.0) |

| 涙そうそう | (4.5 / 7.0) |

| 株式会社美匠 | (4.5 / 7.0) |

| せいぜん石材 | (4.0 / 7.0) |

| エータイ | (4.0 / 7.0) |

| イオンのお葬式 | (4.0 / 7.0) |

| くらしのマーケット | 各地域の業者によって変わるので ランキング外とします |

おすすめランキング(点数)の根拠

- 墓じまい工事に関する「透明性」を重視しています。

- 各業者HPの「行政手続きサポート」「離檀交渉代行」「工事完了日数の記載有無」「キャンセル規定」「実績(サービス開始年)」の記載有無でポイントをつけてランキングを作成しています。

- お墓の撤去費用(費用の安さ)は考慮していません。

なぜなら、お墓の大きさ・形状・環境など、お墓個別の状況で費用は変わるからです。 - 無料見積りは、すべての業者で対応しているので考慮していません(くらしのマーケットのぞく)。

※おすすめランキングは上記基準に基づいて作成しましたが、墓じまいは個々の状況によって最適な業者が異なります。

あくまで参考情報としてご活用いただき、最終的には必ず複数の業者から見積もりを取り、ご自身で比較検討してください。

比較ポイント一覧

墓じまい代行業者を比較するうえで気になるポイントを抜粋しました。

| サービス名 | お墓撤去 費用 | 無料見積り 無料相談 | 手続き サポート | お寺との 交渉代行 | 工事事例 の提供 | 口コミ 内容&量 | 対応地域 | 工事完了 日数 | 実績 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ミキワの 墓じまい | 18.1万円~ (1㎡) | あり | あり (無料) | なし | あり | 良い | 全国 | 1カ月~ | 平成26年~ |

| わたしたちの 墓じまい | 14.3万円~ (~1㎡) | あり ※現地調査 (有料) | あり (有料) | あり | あり | 良い | 全国 | 20日~ | 平成14年~ |

| お墓の引越し&墓じまいくん | 15.9万円~ (2㎡未満) | あり | あり (無料) | あり | あり | 悪い感想が 目立つ | 全国 | 記載なし | 令和5年~ |

| e-墓じまい | 11.5万円~ (墓石のみ) | あり | あり (有料) | あり | あり | 適正 | 一部地域 | 2週間~ | 平成22年~ |

| お墓さがし | 18.1万円~ (1~2㎡) | あり | あり (無料) | なし | あり | なし | 全国 | 1カ月~ | 平成21年~ |

| メモリアル お墓の 金宝堂 | 19.5万円~ (0.5~2㎡) | あり | あり (無料) | なし | なし | あり (やや少) | 全国 | 1カ月~ | 昭和46年~ |

| まごころ 価格.com | 19.6万円~ (1㎡未満) | あり | あり (無料) | なし | なし | 適正 | 全国 | 2か月~ | 平成21年~ |

| 涙そうそう | 9.8万円~ (1m²未満) | あり | あり (無料) | なし | あり | 悪い感想が 目立つ | 全国 | 記載なし | 平成28年〰 |

| 株式会社 美匠 | 6.6万円~ (2t車) | あり | あり (有料) | なし | あり | 良い | 全国 | 記載なし | 平成15年~ |

| せいぜん 石材 | 15.0万円~ (1㎡) | あり | あり (無料) | なし | なし | 良い | 全国 | 記載なし | 記載なし |

| エータイ | 21.7万円~ (0~2㎡) | あり | あり (無料) | あり | なし | 適正 | 一部地域 | 記載なし | 平成16年~ |

| イオンの お葬式 | 21.7万円~ (2㎡未満) | あり | あり (無料) | なし | なし | なし | 全国 | 1カ月~ | 平成21年~ |

| くらしの マーケット | お住いの地域・業者によって変わります。 | ||||||||

| ※費用は税込です ※実際の費用は見積もりを参考ください | |||||||||

特徴・おすすめポイント

墓じまい代行業者13社の特徴・おすすめポイントを紹介します。

| サービス名 | 特徴・おすすめポイント |

|---|---|

| ミキワの墓じまい | 年間3,000件以上の相談、満足度97.2%の圧倒的信頼 |

| わたしたちの墓じまい | 低価格かつ丁寧な対応が好評!お寺との交渉の実績多い |

| お墓の引越し&墓じまいくん | お寺との交渉代行&セットプランが頼りになる |

| e-墓じまい | 都内の霊園に特化!首都圏の墓じまいならココ |

| お墓さがし | 墓じまい後の納骨先さがしもフルサポート |

| メモリアルお墓の金宝堂 | HPで簡易見積もり可能&スタッフの顔が見える |

| まごころ価格.com | 永代供養&海洋散骨するならココ |

| 涙そうそう | 他サービスより安価を実現(良くない口コミが気になる) |

| 株式会社美匠 | 費用はトラックの大きさ!他社より安くなる可能性 |

| せいぜん石材 | 北九州の霊園に特化!墓じまいは全国対応 |

| エータイ | 墓じまい&永代供養のセットプランが充実 |

| イオンのお葬式 | 大手イオン系なので親族を説得しやすい |

| くらしのマーケット | リーズナブルかつ地域にくわしい代行業者が見つかる |

各代行業者について、下記記事でくわしく紹介します。

墓じまいの費用を払えない場合の対処法【3選】

墓じまいの費用を払えない場合は、下記の対処法を検討してみましょう。

家族・親族に協力してもらう

何より第一に、家族や親族に相談しましょう。

相談する際は、10年後、20年後にお墓の管理がいかに大変になるかを順序だてて説明すると話がスムーズに進むでしょう。

墓じまいはまだ一般的ではないかもしれませんが、墓じまいの件数は急増していることも説明し、墓じまい自体がトレンド(流行)になっていることも伝えると良いでしょう。

メモリアルローンを組む

メモリアルローンとは、お墓や永代供養といった供養や祭祀に適用されるローンのこと。

一般的なローンとは異なり、年金収入だけでもローンを組める可能性のある制度です。

墓じまいのメモリアルローンについては下記記事でもくわしく解説しています。

返済シミュレーション入門(元利均等・概算)

※概算の目安です。手数料や商品条件は各社の規約をご確認ください。

費用の安い供養方法をえらぶ

遺骨の新しい供養方法によって、費用はさまざま異なります。

たとえば、合祀墓や樹木葬、自治体が管理する共同墓などは、5~20万円ほどと比較的安い費用で供養できます。

一方、墓石自体を移したり、新しい墓石を購入したり、永代供養すると、50~150万円と費用が高額になります。

新しい供養方法をしっかり検討したうえで墓じまいを始めましょう。

(スポンサーリンク)

墓じまいの流れと必要な手続き

墓じまいの流れと必要な手続きを以下にまとめます。

家族・親族に相談する

まず最初に行うべきは「墓じまいを進めるかどうか」を家族や親族に相談することです。

家族・親族から「墓じまいの許可」を得たあとに、墓じまいをスタートすることが何より重要です。

もし、家族・親族に相談もせず、墓じまいを進めてしまうと、後々おおきなトラブルに発展する可能性が高くなります。

予期せぬトラブルを避けるため、まず最初に家族・親族に相談することから始めてください。

墓地管理者に相談する

家族・親族から「墓じまいを進める」同意を得たら、つぎに墓地管理者に相談しましょう。

とくに、墓地が寺院が管理する墓地(寺院墓地)の場合、墓じまいを進める前に寺院(住職さん)に相談することが重要です。

住職さんの多くは、墓じまいする事情を理解してくれますが、なかには墓じまいを許可しない住職さんもいるのです。

墓じまいをスムーズに進めるためにも、墓地管理者とコミュニケーションをとっておくことを大切にしてください。

石材店から見積もりをとる

墓石の解体・撤去工事をおこなうため、石材店から見積もりをとってください。

見積もりをとる際は、2社以上から相見積もりをとることをオススメします。

2社以上から相見積もりをとる理由は、高額な工事費用を請求されるのを避けるためです。

なお、墓地や霊園が指定する石材店(=指定石材店)がある場合、指定石材店しか工事を行えないので注意してください。

墓地・霊園に直接確認するか、墓地利用の契約書を確認して、指定石材店があるかどうかチェックしておきましょう。

新しい供養先を決める

お墓からとりだした遺骨の新しい供養先(供養方法)を決めてください。

なぜなら、墓じまいすると、墓石のなかに納めてある遺骨を取り出すことになるからです。

とりだした遺骨は、新しい場所で供養&納骨することが必要になるのです。

なお、遺骨の新しい供養先には下記のようなものがあります。

石材店と契約する

遺骨の新しい供養先&供養方法が決まったら、墓石の解体・撤去工事を進めていきます。

あらかじめ見積もりをとっていた石材店と契約して、工事の具体的な日程を確定させましょう。

石材店が多忙な場合、工事日程が数カ月先になってしまうこともあります。

そのため、あらかじめ工事日程を確定させることをオススメします。

なお、墓石の解体・撤去工事を行う際は、事前に閉眼供養をおこなう必要があります。

工事の前(もしくは工事当日)に閉眼供養を行えるよう、住職さんとも供養日程を調整しましょう。

役所で改葬手続きをする

墓じまいを進めるためには墓埋法で定められた書類手続きが必要になります。

手続きは墓地のある自治体・役所で行います。

墓じまいに必要な書類は下記の通り。

| 墓じまい(改葬)に必要な書類 | |

|---|---|

| 改葬許可申請書 | 墓地のある自治体役所にて発行 |

| 埋蔵証明書 | 現在の墓地管理者が発行 |

| 受入証明書 | 新しい遺骨の埋葬先にて発行 |

| 承諾書 | 墓地のある自治体役所にて発行 ※墓地の使用者と改葬許可申請者が異なる場合 |

| 申請者の身分証明書写し | 書類の申請者の身分証明として発行 |

自治体にて改葬許可申請書が受理されると「改葬許可証」が発行されます。

改葬許可証が発行されると、遺骨を現在ある墓地から別の場所に移動できるようになります。

お墓を解体・撤去し、墓地を返還する

改葬許可証が発行されたら、遺骨を移動させることが可能になります。

あらかじめ日程を確定させていた、墓石の解体工事および魂抜きを行いましょう。

墓石の解体・撤去工事をおこない、墓地を更地にしたうえで、墓地管理者に墓地を返還したら完了です。

遺骨は、解体工事後に直接引き取ることもできますし、自宅に郵送してもらうことも可能です。

詳細は、契約した石材店に相談してください。

新しい供養先へ納骨する

取り出した遺骨を、新しい供養先に納骨(または散骨)します。

新しい供養先の納骨日程によっては、遺骨を一時的に自宅保管する場合もあります。

納骨(または散骨)が無事に終わると、墓じまいのすべての工程が完了です。

墓じまいでよくあるトラブル【3選】

墓じまいには予想だにせぬトラブルがつきものです。

しかし、あらかじめ防ぐことのできるトラブルもあるので、しっかり頭に入れておいてください。

親族とのトラブル

墓じまいでもっとも多いトラブルが親族とのトラブルです。

- 墓じまいをすることに猛反対された

- 墓じまいした後、親族との仲が険悪になった

昼ドラのようなドロドロした展開が、実際に起こってしまうので要注意なんです。

親族とのトラブル対策としては、決定事項ではなく事前に相談しておくことです。

もちろん、事前に相談しても反対される可能性はありますが、あらかじめ相談せず、墓じまいしたことが後々に発覚したときの方が恐ろしいです。

「本当は、墓じまいなんてしたくないけど…○○や△△という事情があって…」

というふうに、やむを得ない事情で墓じまいを検討していると、親族に相談しましょう。

お寺とのトラブル

- 法外な離檀料を請求された

- 墓じまいを許可してくれない

檀家の墓じまいに非協力的なお寺(住職)もあるので要注意です。

納得できない点もありますが、寺院との関係が悪化してしまうと墓じまいが進みません。

あなたの中では墓じまいが確定事項でも、まずは「相談・お伺い」という形で住職さんに話を持ち掛けてください。

墓じまいをする”やむを得ない事情”や”お寺に迷惑をかけたくない”旨を住職に伝えるのがベストです。

万が一、法外な離壇料を要求されても受け入れないでください。

「離壇料には法律的な決まりがない」からです。

離檀料はあくまで「これまでお世話になったお気持ち代」です。

どんなに話し合っても住職さんと折り合いがつかない場合は、弁護士に相談しましょう。

石材店とのトラブル

石材店とのトラブルも起こりがちなので注意です。

墓石を解体・撤去するのが石材店ですが、なかには高額費用を請求をする悪質石材店が報告されているのです。

費用の相場は、墓石の大きさや立地で決まりますが、いきなり高額費用を請求をしてくる石材店もあるのです。

石材店とのトラブル対策として、2社以上の石材店から見積もりをとることをオススメします。

また、墓地や寺院によっては、石材店が指定されている場合もあるので、そのときは事前に管理者に相談してください。

なお、墓じまいのトラブルと対策については下記記事でくわしく解説しています。

墓じまいに関してよくある質問【Q&A】

墓じまいに関してよくある質問をまとめました。

墓じまいとは何?

お墓を解体・撤去して、遺骨を別の方法で供養することです。

- 墓石|解体・撤去する

- 墓地|更地にもどして墓地管理者に返還する

- 遺骨|別の場所・別の方法で供養する

墓じまいと改葬との違いは?

ほぼ同じ意味合いですが、下記ポイントが異なります。

- 墓じまい

-

お墓を解体・撤去して更地にし、墓地管理者に返還すること

- 改葬

-

お墓や遺骨を新しい場所に移すこと

改葬のなかに墓じまいが含まれるイメージですが、細かいことは気にしなくてOKですよ。

墓じまいが増加している理由は?

主に5つの理由が考えられます。

もし墓じまいしなかったらどうなる?

お墓の継承者がいなければ無縁墓になります。

無縁墓になったお墓はやがて撤去され、遺骨は合祀されます。

墓じまいは誰がする?

お墓の継承者(使用者)が行います。

お墓の使用者とは、お墓の年間管理費を払っている人になります。

ただし、お金の工面など、ひとりで抱え込まず、家族や親戚に相談しましょう。

墓じまいをするタイミングはいつ?

墓じまいするタイミングに明確な時期やルールはありません。

一般的には、正月明けやお彼岸前など、寺院が多忙な時期は避けましょう。

墓じまいを勝手にしたらダメ?

必ず家族・親族に相談しておきましょう。

お墓の継承者が墓じまいを”決断”することはできますが、事前に関係者に相談すべきです。

相談なしに墓じまいを行うと、必ずと言っていいほどトラブルになります。

墓じまいすると墓石はどうなる?

墓石は撤去されるか、新しい納骨先へ移転させることになります。

墓じまいすると遺骨はどうなる?

遺骨は新しい納骨先へ移動することになります。

墓じまいの流れ・手続きは?

主な流れは下記のとおりです。

墓じまい後の供養方法はどうする?

墓じまい後の供養方法は下記のとおりです。

- 墓石のお墓

- 永代供養墓

- 合祀墓

- 納骨堂

- 樹木葬

- 散骨

- 手元供養

- 送骨

墓じまいに魂抜きは必要?

必ずしも必要ではありません。

公営墓地や共同墓地といった菩提寺がない場合、魂抜きをしないこともあります。

しかし、寺院墓地の墓じまいでは、100%と言っていいほど魂抜きします。

墓じまいに必要な書類は?

墓じまい(改葬)に必要な書類は下記のとおりです。

| 墓じまい(改葬)に必要な書類 | |

|---|---|

| 改葬許可申請書 | 墓地のある自治体役所にて発行 |

| 埋蔵証明書 | 現在の墓地管理者が発行 |

| 受入証明書 | 新しい遺骨の埋葬先にて発行 |

| 承諾書 | 墓地のある自治体役所にて発行 ※墓地の使用者と改葬許可申請者が異なる場合 |

| 申請者の身分証明書写し | 書類の申請者の身分証明として発行 |

墓じまいの服装は?

服装に決まりはありませんが、喪服や平服が一般的です。

男性は黒・紺・グレーなどのスーツ

女性は黒・紺・グレーなどのワンピースやアンサンブル

子どもは学校の制服やリクルートスーツなどが適しています。

墓じまいの費用はいくら?

墓じまいの挨拶状って必要?

挨拶状を書いておくと気持ちが伝わりやすいです。

近しい親兄弟や遠い親族にも、墓じまいの挨拶状を送っておくとトラブル防止にもつながります。

なお、下記記事では墓じまいの挨拶状の書き方をくわしく解説しています。