墓じまいが増加する理由を解説!

- 墓じまいが増加する理由7選

- なぜ、墓じまいが増加するのか

- 墓じまいの増加に関する現状と未来予測

墓じまいが増加している理由について、さまざまな角度から解説します。

10年で約2倍に増加している墓じまい。

なぜ、墓じまいの件数は増加しているのか、本記事でさまざまな角度から解説します。

>>墓じまいとは?費用や手続き・流れ、トラブル3選を徹底解説!

なぜ、墓じまいが増加するのか|改葬件数の現状から読み解く

墓じまいは何件行われているの?

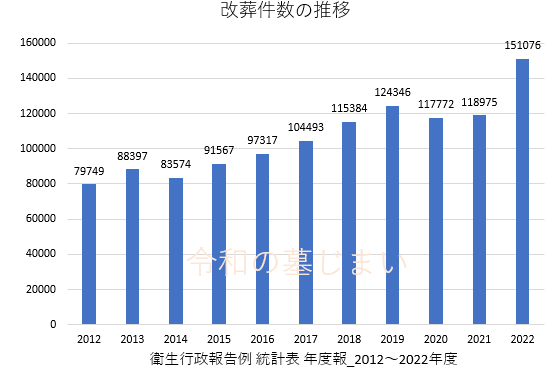

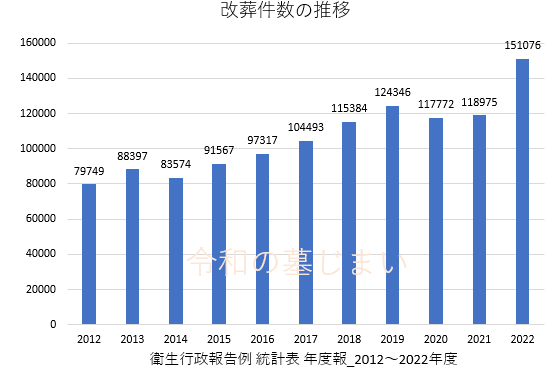

厚生労働省が公表する「衛生行政報告例」によると、2022年度には15万件以上の改葬が行われました。

下記グラフは2012年度から2022年度に行われた墓じまいの件数を表しています。

墓じまいの件数は、2012年度から10年で約2倍に増加しているのがわかります。

2020~2021年度は、コロナ禍の影響でに墓じまいの件数が微減したと考えられます。

コロナ禍が落ち着きを見せはじめた2022年度に、墓じまいの件数が急増しているのが根拠です。

ちなみに、2004年度の墓じまい件数は6万件ほど

近年の墓じまいの件数がいかに増加しているかがわかります。

(スポンサーリンク)

墓じまいが増加する理由【7選】

墓じまいが増加している理由を7つ厳選して紹介します。

お墓を継承できる人が減った

子どものいない夫婦、一人娘が嫁いだ、独身の方、実家と疎遠になったなど。

「お墓を継承できる人が減った」ことが墓じまいが増加するおおきな理由として考えられます。

お墓を継承できる人がいなければ、祖先のお墓はやがて無縁仏になってしまいます。

無縁墓になるのを避けるため、親が元気なうちに墓じまいするケースが増加しているのです。

筆者も無縁仏になるのを避けるため墓じまいしました

お墓を管理できない状況になった

東京一極集中が叫ばれるように、地方から都心部への就職・進学は止まりません。

子供世代がお墓のある地域から遠方で生活することで、「お墓を管理できない」のも墓じまいが増加する理由として考えられます。

また、お墓参りが困難なため、墓じまいして「遺骨を近くに引っ越す」「承継しない形へ変える」といった選択が増えているのです。

筆者も現在住んでいる市営墓地に改葬しました

物価高(生活苦)による費用の見直し

寺院や霊園にあるお墓には、必ず維持・管理費が発生します。

近年の物価高により生活苦の人々は増加しており、管理費やお墓までの往復費用、法要の出費など、おおきな負担となっているのです。

毎年の管理費が高くなっていて…

現在あるお墓を墓じまいし、市営墓地や合祀墓で供養することで管理費などを抑えることが可能になります。

物価高も、墓じまいが増加する理由のひとつとして考えられます。

子どもに迷惑をかけたくない

お墓を継承すると、子ども・孫世代に経済的・物理的な負担を強いてしまいます。

「子ども世代に負担をかけたくない、迷惑をかけたくない」のも墓じまいが増加する理由として考えられます。

とくに、お墓の管理に苦労した親世代は、将来のことを考えて墓じまいを検討しているケースが多いです。

お墓の価値観が変わった

お墓といえば「家系で代々引き継ぐもの」「家族・親族で管理するもの」といった価値観で統一されていました。

しかし時代は令和を迎え、人々の価値観は多様性をもちはじめています。

“家系”に対する価値観も変わりつつあります

また、納骨堂・樹木葬・合葬墓が身近になり、令和時代にマッチした供養形式が広がりつつあります。

時代に合った供養が可能になったことで、墓じまいが増加していると考えられます。

墓じまいが注目されはじめた

近年の終活ブームも墓じまいの増加に拍車をかけています。

自分が死んだあとの状況を案じて、生前整理をはじめる人が増加し、墓じまいの件数も増加しているのです。

また、当サイトのようなネットメディアやTVニュースなどで、墓じまいの情報を得やすい状況になりました。

墓じまいへの情報アクセスがかんたんになったのです

お寺とのつながりが希薄になった

檀家制度(お寺と檀家のつながり)が希薄になったことも、墓じまいが増加する理由と考えられます。

本来、お墓は地域の戸籍(のようなもの)を管理する立場にあり、地域住民は必ずお寺にお世話になっていたものです。

しかし、時代は令和になり、檀家制度の形骸化が進み、お寺の存在感が薄まっています。

昔より、お寺の住職とのつながりは少ないですよね

都会住まいの方はとくに、お寺とのつきあいに負担を感じている方が多いですよね。

そのため、寺院墓地では、墓じまいが増加しているケースが多いのです。

(スポンサーリンク)

墓じまいが増加する理由|全国の墓じまいの現状

墓じまいが増加する理由について、全国の墓じまいの現状から考察します。

改葬件数の増加

全国の改葬件数を調査したデータより、改葬件数はここ何年も増加傾向にあります。

ここ10年では約2倍に増加!

理由はさまざまですが、単身世帯の増加や都心への移動、承継がむずかしいご家庭で改葬(墓じまい)を選択するケースが増加しているのです。

新しい供養方法の拡大|永代供養・納骨堂・樹木葬など)

遺骨の供養方法として、お墓での供養だけでなく、新しい供養方法が増加しています。

- 永代供養

- 納骨堂

- 樹木葬

- 散骨 など

どの供養方法も、承継がいらない形なので、令和時代の情勢にマッチしています。

供養方法の選択肢が増加したことで、墓じまいの決断をしやすくなっているのです。

無縁墓の増加(自治体・管理現場の課題)

人口減少やお墓の承継者不足により、お墓が無縁墓になるケースが増加しています。

自治体やお墓の管理者としては、無縁墓の管理や整理に苦労しているのが現状。

自治体によっては、墓じまいに対して補助金(助成金)を設けているケースもあり、無縁墓の増加がおおきな問題になっていることを感じます。

(スポンサーリンク)

墓じまいが増加する理由|全国の墓じまいの未来予測

これから先も、人口減少による承継者不足や生活苦の傾向はつづきそうです。

と同時に、墓じまいを考える人は、今後も増加することが予想されます。

人口減少と承継者不在

- 子どもの数は今後も減少する見込み

- 結婚しない、子どものいない世帯はもっと増加する見込み

- お墓を継承する人がおらず、墓じまいを考える人が増える見込み

将来の不安をへらすため、墓じまいして永代供養などの供養方法をえらぶ人が増える見込みです。

筆者もこのパターンです

高齢化と移動負担(遠方化・通いづらさ)

- お墓が遠方にあるなどお墓の管理が難しくなる

- 高齢化に伴い、車の運転をひかえる年代では、掃除や法要も負担になる

- お墓の管理ができないので墓じまいを選択する

夏の猛暑化なども伴い、お墓参りする難しい状況。

墓じまいをして、お墓の管理がいらない選択肢をえらぶのは普通なのかもしれません。

人口の都市集中

- 進学・就職などに伴い、地元を離れ都会に生活する人が増加

- 実家から離れて住むと、帰省の時間と費用がかさむ

- その結果、近くで納骨できる形へ移るか、承継不要の形に変える判断が増える

地元を離れる人が増加すればするほど、お墓の管理が難しくなり、墓じまいを決断する人も増加するでしょう。

供養スタイルの多様化

- 納骨堂・樹木葬・合葬墓(合同墓)などが身近に

- 管理料が一定、駅から近い、契約がわかりやすいなど、生活に合う選び方が可能

- オンライン供養や手元供養など、思い出の残し方も広がっている

供養方法の選択肢が増加するほど、墓じまいの決断がスムーズになります。

(スポンサーリンク)

墓じまいが増加する理由|よくある質問

墓じまいの増加はいつまでつづきますか?

単身化・高齢化の流れが続くため、ゆるやかな増加が見込まれます。

その年ごとに墓じまいの増加傾向には上下があるでしょう。

地方と都市で墓じまい件数は違いますか?

地方の方が墓じまい件数が多い傾向にあります。

改葬の件数=墓じまいの件数ですか?

正確には異なります。あくまで傾向の参考としてください。

(スポンサーリンク)

墓じまいが増加する理由【まとめ】

本記事では、墓じまいが増加している理由を解説しました。

墓じまいが増加する背景には、継承者が少なくなった、お墓の管理がむずかしくなった、物価高や”墓じまい”情報へのアクセスのしやすさといった、令和時代ならではの理由も考えられます。

かと言って、「私もいますぐ墓じまいしよう」とは決断しきれないのが難しいところ。

代々継承されたお墓は、寺院とのつながりや家族親族の価値観など、さまざまな影響を受けています。

あなたが墓じまいを進めるべきかどうか、墓じまいのことをよく調べたうえで検討してください。

下記記事では「墓じまいとは?費用や手続き・流れ、トラブル」などを総合的にわかりやすく解説しています。

付録|用語ミニ辞典

- 改葬(かいそう)

-

- 遺骨をべつの場所にうつすこと

- 役所で改葬許可をとってから進めます

- 墓じまい

-

- お墓をしまう(解体・撤去)こと

- 墓石の撤去+区画の返還までふくみます

- 永代供養(えいたいくよう)

-

- 寺院や霊園がずっと管理してくれる供養方法

- 承継(あとを継ぐ人)がいらないのがポイント

- 納骨堂(のうこつどう)

-

- 屋内で遺骨をおさめる施設

- 駅に近い場所も多い

- 管理料が決まっていることが多く、通いやすいのがメリット

- 樹木葬(じゅもくそう)

-

- シンボルツリー(樹木)の下に遺骨をおさめる供養方法

- 自然の中で供養できる

- 承継不要で、管理の手間が少ないことが多いです

- 合祀墓(ごうしぼ)

-

- 複数の人の遺骨を一緒に供養する形式

- 費用が安く、管理の心配が少ないのがメリット

- 管理料

-

- お墓を管理するための費用

- 墓地の草木や道の手入れ、施設の維持などに使われます

- 御布施(おふせ)

-

- 供養(読経など)をしていただいたお礼としてお渡しするお金

- 金額に決まりはありません

- お寺とのつながりや地域性によって金額は変わります