墓じまいのお布施の書き方が丸わかり!

- 表書き(裏書き)の書き方

- 封筒の選び方

- お布施を渡すときの言葉 など

お布施に関する「実はよく知らなかったマナー」を徹底解説します。

墓じまいのお布施にはマナーがあるの?

実は、墓じまいのお布施には、厳密な決まりはありません。

しかし、お布施の”表書きの書き方”や”封筒の渡し方”など、マナーがあります。

本記事では、墓じまいのお布施の書き方・使用する封筒・渡し方のマナーなどを解説します。

>>墓じまいとは?費用や手続き、流れ、トラブルなどを徹底解説

墓じまいのお布施|表書きの書き方・包み方・渡し方などを解説

墓じまいのお布施には厳密な決まりはありませんが、相手に失礼にならないためのマナーがあります。

墓じまいのお布施|封筒の選び方

墓じまいのお布施を包む封筒は、白無地の封筒・不祝儀袋・のし袋から選びましょう。

正式なマナーであれば奉書紙を使いますが、上記3つのなかから選べば問題ありません。

| 封筒の選び方・注意点 | |

|---|---|

| 封筒の種類 | 選び方・注意点 |

| 封筒 | ・白無地 ・郵便番号の枠がないタイプ |

| 不祝儀袋 | 《中袋あり》 ・表に「金○○圓也」と記載 ・裏の左下に「住所・氏名・(電話番号)」を記入 《中袋なし》 ・裏の左下に「住所・氏名・(電話番号)・金額」を記入 |

| のし袋 | 水引はあり・なし、どちらでもOK ※地域によっては水引ありで統一される場合あり |

封筒を選ぶときは、白無地かつ郵便番号を記入する枠がないタイプにしてください。

のし袋の水引はあってもなくてもOKですが、地域によっては水引が必要な場合もあります。

不祝儀袋は、中袋があるものとないものの2種類に分かれます。

中袋がある場合は、中袋の表側に「金○○圓也」と金額を記載し、裏側の左下に「住所・氏名・(電話番号)」を書きましょう。

中袋がない場合は、不祝儀袋の裏側の左下に「住所・氏名・(電話番号)・金額」を記入してください。

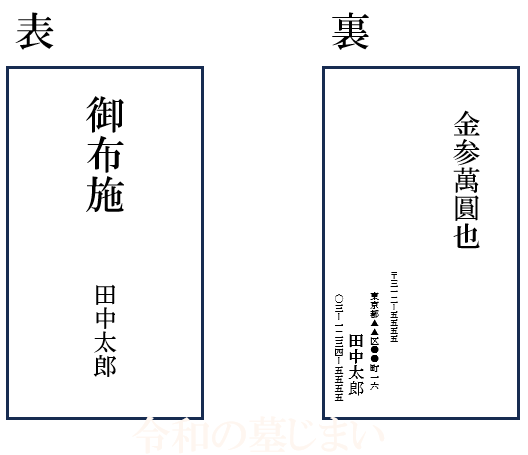

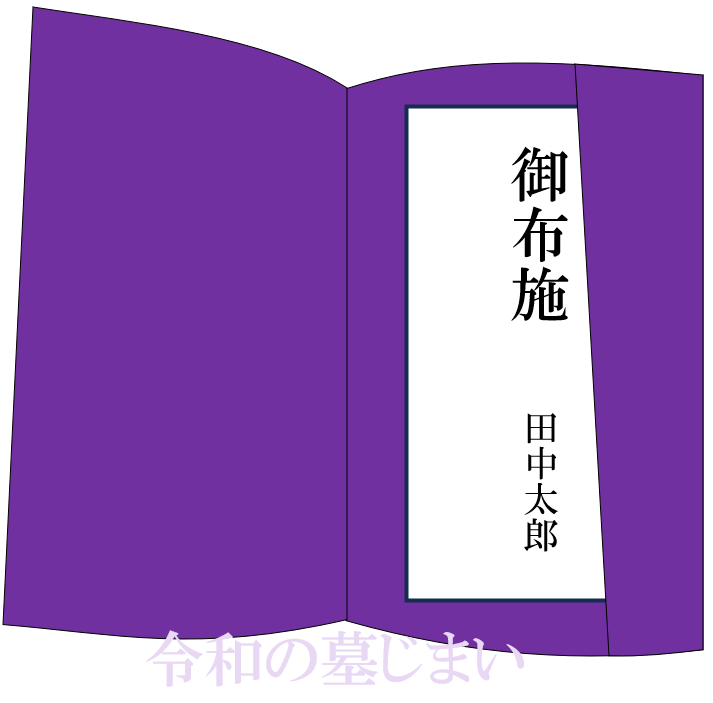

墓じまいのお布施|表書き(裏書き)の書き方

墓じまいのお布施の書き方をまとめます。

縦書き・横書きは“統一”が最優先

表書きの書き方は、封筒の中央に「御布施」と大きく書き、その下にフルネームまたは家名を記入します。

裏書きの書き方は、お布施の金額と差出人の住所・名前を書きます。

縦書き・横書きどちらでもOKですが、同じ向きに揃えることが大切です。

- 縦書き:より格式高めの印象。和風ののし袋と相性◎

- 横書き:読みやすい・英数字や住所が書きやすい

現代運用:横書き+算用数字でも失礼になりませんが、相手さま目線で縦書きのほうがおすすめです。

筆記具・文字

- 推奨:毛筆 or 筆ペン(濃墨)

- 避ける:ボールペン・鉛筆(略式・事務感が出る)

文字:楷書ではっきり大きく。表書き(御布施 等)はひと回り大きく

数字・金額の表記

金額は旧字の漢数字を使用することをおすすめします。

ただし、算用数字で表記しても問題はありません。

- 1万円の場合:金壱萬圓也

- 3万円の場合:金参萬圓也

- 5万円の場合:金伍萬圓也

- 10万円の場合:金壱拾萬圓也

なお、中袋がある場合、裏書きは書かず、上記内容を中袋に書きましょう。

薄墨は使わない

封筒や不祝儀袋の表書きには濃い墨のペンを用いるのが一般的です。

薄墨は訃報・香典で用いる慣習のため、墓じまいでは使用しません。

(スポンサーリンク)

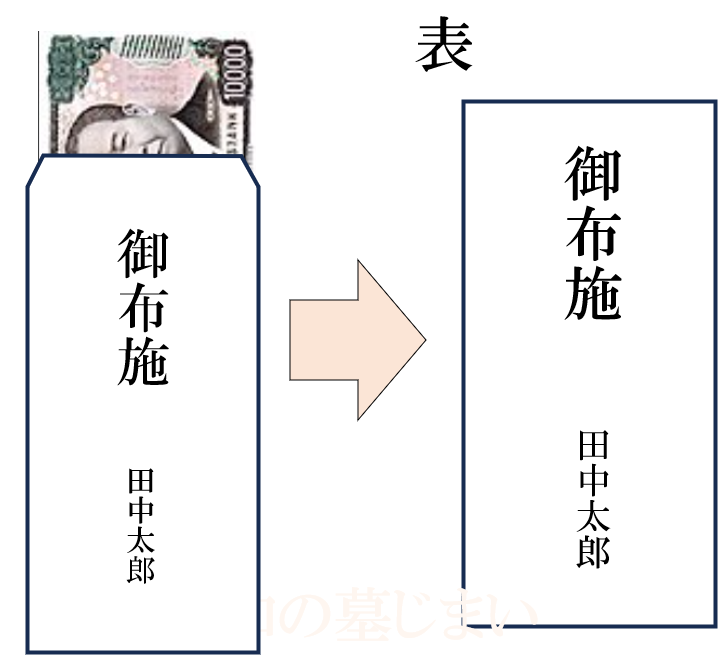

墓じまいのお布施|お札の入れ方

墓じまいのお布施では、お札を入れる向きに注意しましょう。

お札の肖像画が表向きになるように入れてください。

香典とは異なるので要注意

- お札の肖像画を、封筒や袋の表側にあわせる

- お札は上向きに入れる

- 新札でも古いお札でもOK

墓じまいのお布施の場合、新札に越したことはないですが、古いお札でもOKです。

ただし、古いお札がクシャクシャになっていたり、ヨレヨレのお札は避けてください。

「マナーがなってない!」と恥をかかないように注意してくださいね。

なお、墓じまいのお布施の費用相場は下記記事にてくわしく解説しています。

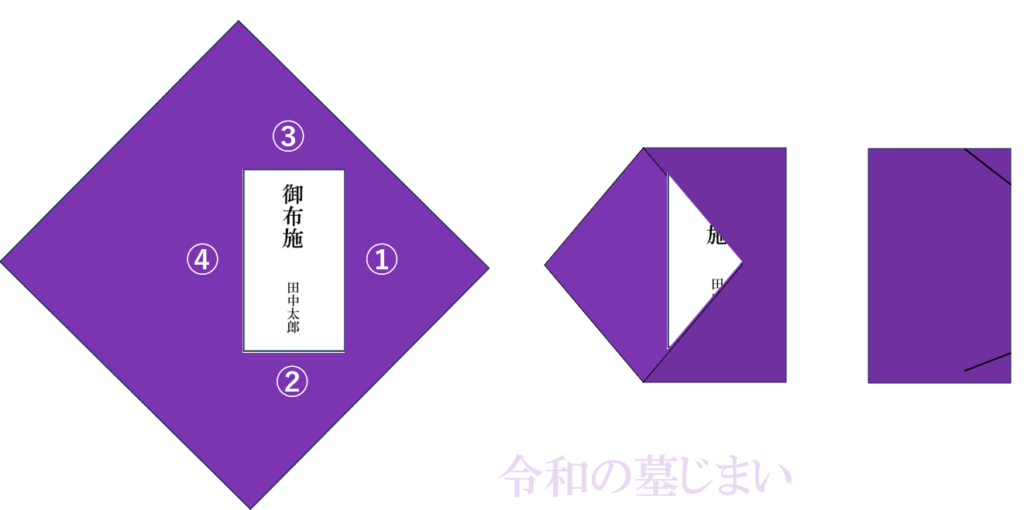

墓じまいのお布施|袱紗(ふくさ)の包み方

墓じまいのお布施では、封筒を袱紗(ふくさ)に包むとよいでしょう。

袱紗には封筒を保護する役割や相手に敬意を示して礼儀を尽くすという目的があります。

袱紗には金封袱紗・掛袱紗・台つき袱紗・爪つき袱紗・風呂敷袱紗などの種類がありますが、ここでは下記2種類の袱紗の包み方を解説します。

金封袱紗

金封袱紗は上記画像のように、封筒の表側が見えるように包みます。

風呂敷袱紗

- 袱紗がひし形になるように広げる

- 中央やや右寄りの場所に封筒を置く

- 右→下→上→左の順に袱紗を折る

封筒を包むときは、袱紗を開いたときに表が見えるようにします。

(スポンサーリンク)

墓じまいのお布施の渡し方マナー|いつ・どこで・誰に渡す?

墓じまいのお布施には渡し方のマナーがあるのでしょうか?

ここでは、お布施を渡すタイミングや渡し方などを解説します。

お布施を渡すタイミング(読経の前?後?)

法要当日、お布施を渡すタイミングに決まりはありません。

- 閉眼供養:読経の前でも後でも可

- 開眼供養:読経の前でも後でも可

お布施をどこで誰に渡す?

お布施を渡す相手は、住職が一般的ですが、おおきな寺院で受付がある場合は受付にお渡しするケースもあります。

- 住職に渡す:もっとも一般的。読経の前後で

- 寺務所・受付へ預ける:受付運用がある寺院では指示に従う

お布施を渡す際の動作

お布施を渡す際、カバンから直接渡すなどは失礼にあたります。

- 袱紗(ふくさ)から封筒を出す

- 表を相手向きにして両手で差し出す

- ひと言添える

例:「本日はありがとうございました。御布施でございます。お納めください。」

(スポンサーリンク)

墓じまいのお布施|渡すときのひと言テンプレート

墓じまいのお布施を渡す際には、住職さんにひと言添えましょう。

厳密な決まり文句はありません、簡潔に「御礼+要点」だけで大丈夫です。

法要の前に渡す

「本日はよろしくお願いいたします。 お気持ちばかりですが、お納めください。」

法要の後に渡す

「本日はありがとうございました。 お気持ちばかりですが、お納めください。」

受付に預けるとき

「本日の御布施(御車代)でございます。住職様へお取次ぎください。」

代理の手渡し(代表者が持参)

「〇〇家を代表し、山田太郎が御布施をお納めいたします。本日はよろしくお願い申し上げます。」

書面に記入する場合

本日は法要のご教導を賜り、ありがとうございます。

閉眼分・開眼分の御布施をそれぞれ同封いたしました。

何卒よろしくお願い申し上げます。

(スポンサーリンク)

墓じまいのお布施マナー【NG→OKチェック】

墓じまいのお布施の書き方や渡し方には厳密なマナーは決まっていません。

しかし、相手に失礼のないような気遣いには気を付けるべきです。

NG→OKのチェックリストをまとめたのでチェックしてください

| NG(おすすめしない) | OK(おすすめ) |

|---|---|

| 香典袋(黒白水引)を使う | 白無地・水引なしののし袋/白封筒 |

| 表書きを「御礼」だけにする | 御布施/御車代/御膳料など目的を記入 |

| 薄墨で書く | 濃墨(筆ペン/毛筆)で書く |

| 中袋ありなのに金額空欄 | 中袋表=金額/裏=住所・氏名 (中袋なしは外袋裏面) |

| 縦書きと横書きが混在 | 縦横を統一 |

| 金額を算用数字で記入 | 漢数字で記入 |

| 外袋をボールペンで記入 | 筆ペン・毛筆(濃墨)で丁寧に |

| 走り書き・崩し字 | 楷書ではっきり大きく |

| 4名以上を外袋に連名 | 世帯主氏名 / 代表名+(家族一同)など |

| 団体宛に「様」 | 団体は御中(個人名には様) |

| カバンから直に渡す | 袱紗(ふくさ)から出し 表を相手向きにして両手で |

| 受付案内を無視して手交 | 寺院の運用に従う(受付→住職手交 等) |

| その場で金額・相場の話 | 当日は御礼のみ(金額の話をしない) |

墓じまいのお布施の書き方・封筒・渡し方マナーによくある質問

墓じまいのお布施に関してよくある質問をまとめます。

「縦書き」と「横書き」どっちが正解?

封筒として統一すればどちらでもOKです。

金額を記入する際、漢数字を使うので、縦書きが一般的です。

薄墨は使う?

使いません。お布施は御礼の意味合いなので濃墨(筆ペン/毛筆)が基本です。

表書きを「御礼」だけにしてもいい?

いいえ、御布施/御車代/御膳料など、用途名を書きます。

中袋の金額は漢数字?算用数字?

基本的には漢数字を使用します。

3万円の場合は「金 参万円」と記入しましょう。

ただし、漢数字か算用数字かの明確な決まりはありません。

閉眼供養と開眼供養を同日・同住職に依頼するけど、封は分ける?

各法要で封筒をわけたほうが、明確になりやすいです。

ただし、同封筒にしても問題はありません。

御車代・御膳料は、同じ封筒に入れる?

それぞれ別封が原則です(表書きは「御車代」「御膳料」)。

香典袋(黒白水引)は使える?

基本的には水引なしにします。

ただし、地域によっては水引ありのケースもあります。

連名が多いときはどうする?

基本的には世帯主氏名でOKです。

明確な決まりはないので、「家族一同」と記載したり、全員の氏名を記載しても問題ありません。

お布施は住職に直接渡す?受付に預ける?

寺院によって異なります。

おおきな寺院で受付がある場合は、受付の方に確認しましょう。

お布施の受領の控えや振込はお願いできる?

可能な寺院もあります。事前に可否・方法を相談しましょう。

筆ペンがないときはどうする?

可能なら購入しましょう。ボールペンは避けるのが無難です。

やむを得ない場合は、黒インクの万年筆/サインペンで丁寧に記入しましょう。

表書きを書き間違えたらどうする?

新しい袋に書き直しましょう。

修正テープは避けてください。

(スポンサーリンク)

墓じまいのお布施の書き方・マナー【チェックリスト】

墓じまいのお布施の書き方や渡し方のマナー等をチェックリストでまとめます。

表書き・封筒

- ☐ 白無地・水引なしの白封筒(または、のし袋・不祝儀袋)を用意

- ☐ 水引は基本なし(あっても問題なし)

- ☐ 表書きは目的名で記入(御布施/御車代/御膳料)

- ☐ 筆ペン(濃墨)・袱紗(ふくさ)を準備

中袋・記入

- ☐ 縦横・漢数字表記で統一

- ☐ 中袋がある場合:表=金額/裏=住所・氏名を記入

- □ 中袋がない場合:表=御布施/御車代/御膳料、裏=金額・住所・氏名を記入

- ☐ 署名は世帯主の氏名(「家族一同」としてもOK)

渡し方・段取り

- ☐ 渡すタイミング(前/後)と渡し先(住職/受付)を確認

- ☐ 当日のひと言を用意しておく

当日のマナー

- ☐ 袱紗(ふくさ)から封筒を出して、表を相手向きにする

- ☐ お寺に受付があれば、案内に従う

- ☐ お布施の金額の話はしない

(スポンサーリンク)

墓じまいのお布施の書き方【まとめ】表書き・封筒・渡し方マナーのすべてを網羅!

本記事ではお布施の書き方をメインに、表書きや封筒、渡し方のマナーなどを解説しました。

お布施のマナーに関して3ステップでまとめます。

“正しい封筒”を用意

- 使う封筒は白無地・水引なし

- 目的ごとに表書き:御布施/御車代/御膳料

- 筆ペン(濃墨)とふくさもセットで準備

統一ルールで記入

- 縦横/漢数字表記を統一して記入

- 中袋あり(表=金額/裏=住所・氏名)を記入

- 中袋なし(封筒の表書き=”御布施”、裏書き=氏名・金額)を記入

当日のお布施の渡し方

- お布施は住職本人か、受付の方に渡す

- 袱紗(ふくさ)から封筒を出して両手で渡す

- お布施は表を相手向きにし、短く御礼を添える

例:「本日はよろしくお願いいたします。 お気持ちばかりですが、お納めください。」

墓じまいのお布施は、葬儀とは異なるので、厳格なマナーを気にする必要はありません。

住職さんへ、法要への感謝とこれまでお世話になった感謝を込めて、お布施をお渡しすることを意識しましょう。

なお、墓じまいのお布施の費用相場はこちらの記事で解説しています。