墓じまいした後の送骨について解説!

- 送骨ってどんな仕組み?

- 墓じまいから送骨する費用は?

- 送骨のメリット&デメリットは?

送骨に関するあなたの悩みが解決されます。

送骨ってどんな仕組みなの?

送骨とは、墓じまいして取り出した遺骨を寺院・霊園にお送りして、その後の供養を依頼すること。

一見すると楽ちんな供養方法ですが、送骨にはルールや手続きなど、疑問点が多いのも事実です。

そこで本記事では、送骨の手続きや費用、メリット&デメリットなどを解説します。

>>墓じまいのその後【完全ガイド】遺骨はどうする?供養方法8パターンを解説

送骨とは、寺院・霊園に遺骨を送り、供養をお願いすること

送骨とは、墓じまいして取り出した遺骨を、寺院や霊園にお送りしてその後の供養をお願いすること。

送骨後の供養方法として、永代供養や納骨堂、散骨などがあり、供養方法をあらかじめ選んでおく必要があります。

送骨した後の供養方法は、主に下記の通り。

| タイプ | 費用の目安 | 特徴 |

|---|---|---|

| 一時預かり | 2万円~10万円 ※送骨にかかる費用 | 供養方法が決まるまでの間、遺骨を一時的に預かっていただく |

| 納骨堂 | 送骨にかかる費用 + 30万円~100万円 | 送骨後、遺骨を納骨堂にて供養していただく |

| 合祀墓 | 送骨にかかる費用 + 数万円~30万円 | 送骨後、遺骨を合祀墓にて供養していただく |

| 散骨 | 送骨にかかる費用 + 数万円~10万円 | 送骨後、遺骨を粉骨し、海などあらかじめ決めた場所に散骨していただく |

| 樹木葬 | 送骨にかかる費用 + 10万円~100万円 | 送骨後、遺骨を樹木の元にて供養していただく |

送骨(遺骨を送る)のはOK?配送業者は?

送骨とは、遺骨を送ることですが、どんなルールがあるのでしょう?

そもそも遺骨を送るのはOKなの?

結論からお伝えすると、送骨(遺骨を送る)こと自体に違法性や問題はありません。

しかし、遺骨を取り扱得られる業者は限られています。

- 遺骨を取り扱いできる業者

-

- 日本郵便のゆうパック

- 佐川急便

- ヤマト運輸

- その他配送業者

むしろ遺骨を配送してくれる日本郵便に感謝ですね

当サイトおすすめの送骨サービス「預骨堂」も日本郵便を推奨。

送骨の注意点・ポイント【3選】

送骨では、”ご遺骨”というデリケートなものを送ることになるので、注意点・ポイントがあります。

日本郵便のゆうパックのみ

すでにお伝えしたとおり、遺骨を郵送できるのは日本郵便の「ゆうパック」のみです。

佐川急便、ヤマト運輸といった大手業者では取り扱っていないので注意してください。

送骨キットの確認

送骨を業者を通して依頼する場合、送骨用のキットが送られてくるケースがほとんどです。

送骨キットに、ゆうパックで郵送するための 同梱物が揃っているか確認してください。

- 内箱・外箱

- 緩衝材

- 乾燥材

- 封入テープ

- 着払い・元払い用の伝票

骨壺に対する箱のサイズも要チェックです

梱包の注意点

大切な”ご遺骨”を送るので、普段の荷物以上に、梱包には気を付けてください。

梱包のポイントとしては以下の通り。

- 箱のサイズ|骨壺にあわせた箱のサイズを用意

- 骨壺の固定|グラつかないように内箱に固定

- 緩衝材の使用|箱の中に新聞紙やタオル等の緩衝材を使用

- 乾燥剤|必要に応じて乾燥剤を同梱

- 必要書類の確認|改葬許可申請書等の必要書類を確認する

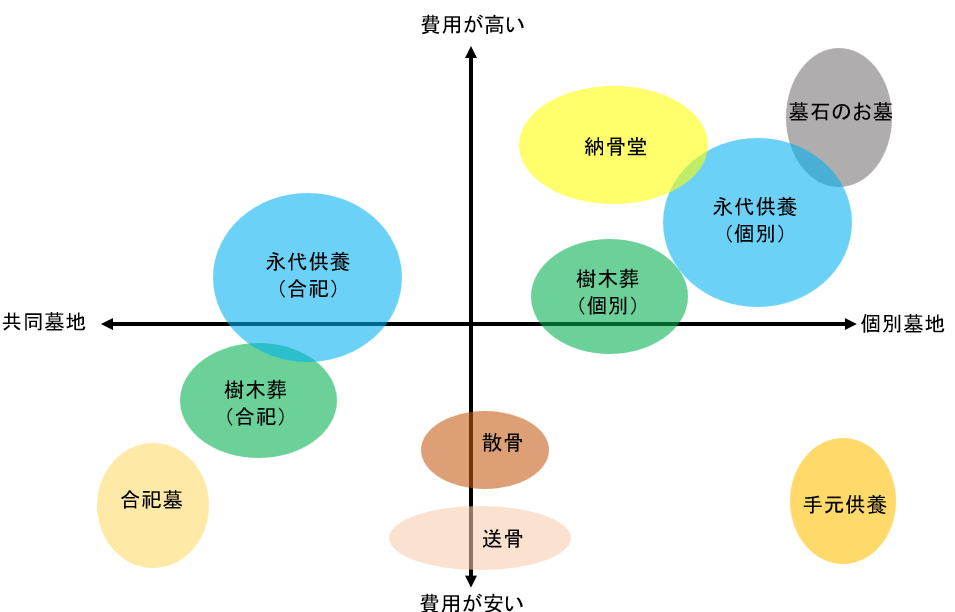

墓じまいした”その後”の供養方法【早見表】8パターン比較

墓じまいした後の供養方法について、早見表をまとめます。

>>墓じまいのその後【完全ガイド】遺骨はどうする?供養方法8パターンを解説

墓じまいした後、送骨するメリット【3選】

墓じまいした後に送骨するメリットは下記のとおり。

一時預かりを利用できる

墓じまい後に送骨を利用すると、寺院・霊園に遺骨を”一時的に”預かってもらうことができます。

一時的に預かってもらうことで、墓じまい後の新しい供養方法を決断する時間が増えるのです。

新しい供養方法を”落ち着いて”検討できますね

遠方でも気軽に進められる

墓じまいした後、送骨するメリットとして、遠方でも進めやすいことがあります。

例えば、供養してほしい霊園が遠方でも、遺骨を郵送する「送骨」では移動の手間がかかりません。

遠方の方や、多忙で時間がない場合でも、送骨にはメリットがおおきいです。

日程調整のメドをたてやすい

墓じまいした後に送骨をすれば、日程調整のメドをたてやすいメリットがあります。

墓じまい後の供養を現地でおこなうには、家族・親族との日程調整は欠かせません。

しかし、送骨を選択すれば、遺骨を郵送するだけなので、日程調整が不要なのです。

\墓じまい後の予算を5万円程度に抑えたいなら/

「やっぱり返して」にも対応できる

失敗しない送骨サービス

墓じまいした後、送骨するデメリット【3選】

墓じまいした後に送骨するメリットは下記のとおり。

対面での見送りの機会が少ない

墓じまい後の送骨では、寺院・霊園の方と対面する機会がほとんどありません。

「顔を見て供養をお願いした」「住職さんの顔を見て安心した」といった心理体験が少ないのがデメリットです。

遺骨がしっかり届いたか確認できない

送骨とは、遺骨をゆうパックで郵送することになります。

信頼の高いゆうパックですが、大切な遺骨が無事に届いたかどうか不安になるのがデメリットです。

郵送先の寺院・霊園とのコミュニケーションも大切

一時預かりでは、新しい供養方法の決断が必要

墓じまい後に送骨して”一時預かり”した場合、新しい供養方法を決断する必要があります。

寺院や霊園に、遺骨を今後ずっと預かってもらうことは不可能なので、「あくまで一時的に預かってもらう」ことを忘れないでください。

\送骨後の合祀に追加費用【無料】/

「やっぱり返して」にも対応できる

失敗しない送骨サービス

墓じまいして送骨するまでの費用

墓じまいして送骨するまでの費用をまとめます。

| 墓じまい&送骨の費用・相場 | ||

|---|---|---|

| 墓じまい 30万円~250万円(相場) | 墓石の解体・撤去 | 15~50万円程度 ※8~10万円/㎡程度 |

| 魂抜き | 3~10万円程度 | |

| 離檀料 | 5~15万円程度 | |

| 行政手続き | 数百円~1,000円程度 | |

| 送骨(のみ) 2~10万円(相場) | 送骨の基本費用 | 2万円~10万円程度 |

| 粉骨・乾燥 ※必要な場合 | 数千円~1万円 | |

| ゆうパック郵送代 | 数千円 | |

送骨の基本費用には、送骨キットや受け入れ先の手数料などが含まれています。

>>墓じまいのお布施の相場【費用はいくら?】総額や内訳をわかりやすく解説

墓じまいして送骨するまでの流れ

墓じまいしたあと送骨するまでの流れを解説します。

家族・親族に相談する

あなたの家族・親族に、墓じまいをして納骨堂に納骨する方針を相談してください。

もしも誰にも相談せず、墓じまい&納骨堂への納骨を進めてしまうと、大きなトラブルに発展する可能性があります。

「許可をとらずに墓じまいされた」「納骨堂に納骨されるなんて聞いたことない」など、、、

トラブルを避けるため家族・親族から承諾を得たうえで、墓じまいと納骨堂への納骨を進めましょう。

墓地管理者に相談する

家族・親族から墓じまい&納骨堂の同意を得たら、つぎに墓地管理者に相談しましょう。

なかでも寺院が管理する墓地の場合、墓じまいを進める前に必ず寺院(住職さん)に相談してください。

多くの住職さんは墓じまいに協力的ですが、なかには墓じまいを許可しない住職さんもいるからです。

墓じまいをスムーズに進めるため、墓地管理者への相談を欠かさないでください。

石材店から見積もりをとる

墓石の解体・撤去工事をおこなってくれる石材店をさがし、見積もりをとりましょう。

見積もりをとる際は、2社以上から相見積もりをとることをオススメします。

なお、墓地や霊園が指定する石材店がある場合は、指定石材店が優先されるので見積もりをとることはできません。

>>墓じまい代行業者13社【ランキング】費用・口コミ・失敗しない選び方を比較

新しい供養方法を決める|送骨

遺骨を供養する新しい供養方法を決めましょう。

本記事では「送骨」を選んだことを前提に、墓じまいの流れを解説します。

石材店と契約する

遺骨の新しい供養先が決まったら、見積もりをとっていた石材店と契約します。

役所で改葬手続きをする

墓じまいを進めるためには墓埋法で定められた書類手続きが必要になります。

手続きは墓地のある自治体・役所で行います。

| 墓じまい(改葬)に必要な書類 | |

|---|---|

| 改葬許可申請書 | 墓地のある自治体役所にて発行 |

| 埋蔵証明書 | 現在の墓地管理者が発行 |

| 分骨証明書 | 火葬場もしくは寺院や墓地にて発行 |

| 承諾書 | 墓地のある自治体役所にて発行 ※墓地の使用者と改葬許可申請者が異なる場合 |

| 申請者の身分証明書写し | 書類の申請者の身分証明として発行 |

自治体にて改葬許可申請書が受理されると「改葬許可証」が発行されます。

改葬許可証が発行されると、遺骨を現在ある墓地から別の場所に移動できるようになります。

お墓を解体・撤去し、墓地を返還する

改葬許可証が発行されたら、墓石の解体・撤去工事および魂抜きの日程を決めましょう。

日程が決まったら、石材店に墓石を撤去・解体してもらいます。

墓地を更地にしたうえで墓地管理者に墓地を返還したら、墓じまいは完了です。

送骨する

墓じまいして取り出した遺骨を、送骨作業に入ります。

※送骨先の寺院・霊園と契約を済ませておく必要があります。

以上、墓じまいして送骨する流れでした。

なお、墓じまいの流れについては下記記事でくわしく解説しています。

墓じまい後の「送骨」についてよくある質問

「送骨(そうこつ)」とは、具体的にどのようなサービスですか?

ゆうパックを使い、遺骨を寺院や供養施設へ送付して、永代供養などを依頼するサービスです。

遺骨を郵送することに、法律的な問題はありませんか?

問題ありません。なお、遺骨の郵送は、日本郵便の「ゆうパック」のみが唯一認められています。他の宅配便では送れません。

送骨サービスには、どのような料金がかかりますか?

送骨自体の料金と、その後の永代供養料などが含まれています。

送骨の費用はどのくらいかかりますか?

2~10万円ほどかかります。

送骨した後の遺骨は、最終的にどうなりますか?

申込内容や、受け入れ先の寺院・霊園の方針によって変わりま。多くの場合、他のご遺骨と一緒に合祀墓へ埋葬され、永代供養されます。

ゆうパックで遺骨を送る際、梱包はどうすればよいですか?

送骨の業者から、骨壺を入れる専用の梱包キット(ダンボールや緩衝材)が送られてくるのが一般的です。その説明書に従って梱包すれば安心です。

送骨を利用するメリットとデメリットを教えてください。

メリットは「費用が安い」「遠方からでも依頼できる手軽さ」、デメリットは「お骨を郵送することへの心情的な抵抗感」「顔が見えない相手とのやり取りへの不安」などが挙げられます。

送骨の「一時預かり」とは何ですか?預かり期間が終わったらどうなりますか?

遺骨をすぐに合祀するのではなく、一定期間だけ預かってもらうサービスです。期間終了後は、合祀されるか、別の供養方法を選ぶか、改めて手続きをします。

信頼できる送骨サービスの業者を選ぶには、どこを見ればよいですか?

供養をおこなう寺院や施設の所在地が明確であるか、料金体系が分かりやすいか、電話などで丁寧に対応してくれるか、といった点を確認しましょう。

送骨する前に、家族。親族に話しておくべきことや注意点はありますか?

遺骨を郵送するという行為について説明する必要があります。なぜ送骨を選ぶのか、送った後はどのように供養されるのかも事前に説明し、理解を得ておくとスムーズです。

\送骨後の合祀に追加費用【無料】/

「やっぱり返して」にも対応できる

失敗しない送骨サービス

墓じまいした後の供養方法「送骨」まとめ

本記事では、墓じまいした後、送骨するまでの費用や流れなどを解説しました。

送骨とは、寺院や霊園に遺骨を送るだけでなく、その後の供養まで依頼することも可能。

墓じまいするお墓が遠方の方、多忙の方にとって、墓じまい後の送骨も、今後増えてくることが予想されます。

この記事を参考に、墓じまい→送骨を検討してください

なお、墓じまいとは?費用や手続き・流れ、トラブル対策などを下記記事で解説しています。