墓じまいした後の合祀墓について解説!

- 合祀墓ってなに?

- 墓じまいから合祀墓に供養する費用は?

- 合祀墓のメリット&デメリットは?

合祀墓に関するあなたの悩みが解決されます。

墓じまいに高額費用がかかってしまったよ…

安くても30万円ほど必要な墓じまいしですが、新しい場所・方法で供養するためにさらに費用が必要になります。

新しい供養にかかる費用を安く抑えたい方に人気なのが「合祀墓」。

合祀墓での供養は、ほかの供養方法にくらべて費用を安く抑えることが可能になるのです。

でも、合祀墓には注意ポイントがあるのも事実

そこで本記事では、合祀墓の費用や種類、メリット&デメリットなどを解説します。

>>墓じまいのその後【完全ガイド】遺骨はどうする?供養方法8パターンを解説

好条件の霊園はネット検索で見つけるのが一番早いです。

日本最大級のポータルサイト「いいお墓」なら、自宅近くの霊園の「空き状況」や「費用」が一発でわかります。

※見学予約で「ギフト券」がもらえる

合祀墓とは、複数の遺骨を1つの場所にまとめて埋葬される供養方法

合祀墓とは、家系や血縁に関係なく、複数の遺骨を一つの場所にまとめて埋葬するお墓のこと。

合葬墓を運営しているのは、市区町村の自治体や寺院・霊園がおおいです。

「費用が安い」「承継の必要がない」「管理の手間がない」といった特徴があり、近年、墓じまいした後に合葬墓を選ぶ方が増えています。

合葬墓と永代供養の違い

合葬墓とか永代供養とか、、、なにが違うの?

墓じまい後の供養方法として目にする機会がおおい「合祀墓」「永代供養」ですが、その違いはわかりにくいですよね。

合葬墓と永代供養の違いは下記の通りです

- 合祀墓

-

複数の遺骨を一か所にまとめて埋葬するお墓のこと

- 永代供養

-

寺院や霊園が、あなたに代わって遺骨を永代に供養をする供養方法のこと

ひと言でいうと、「合葬墓=お墓」「永代供養=供養方法」の違いがあります。

合葬墓にはどんな種類がある?

合祀墓に対応している供養方法は下記のとおりです。

- 永代供養(合祀墓タイプ)

- 永代供養(集合墓・個別墓タイプ)

- 樹木葬

- 納骨堂での供養

永代供養には、合祀墓タイプのほかに集合墓タイプ・個別墓タイプがあります。

集合墓タイプ・個別墓タイプは、もとは合祀するタイプではないですが、永代供養の期間が終わると合祀される形式がほとんどです。

※永代供養の期間延長される場合は別。

樹木葬は、おおきなシンボルツリーの下に複数の遺骨を埋葬する形なので、合葬墓と言えます。

納骨堂での供養では、一定期間後に合葬されるケースがほとんどですが、最初から合葬墓のような形で供養できるケースもあります。

合葬墓はどこで運営されている?

合葬墓を運営しているのは「自治体」「寺院・霊園」がメインです。

それぞれの特徴を下記表にまとめます。

| 運営元 | 費用 | 申込資格 | 管理 | 宗教・宗派 | 募集 |

|---|---|---|---|---|---|

| 自治体 | 非常に安価 | 自治体の住民 | 永続的もしくは長期間 | 不問 | 募集期間が限定される |

| 寺院・霊園 | 自治体より高価 | 基本的に制限なし | 運営主体によって変化 | 寺院:宗派による 霊園:不問が多い | 随時募集がほとんど |

好条件の霊園はネット検索で見つけるのが一番早いです。

日本最大級のポータルサイト「いいお墓」なら、自宅近くの霊園の「空き状況」や「費用」が一発でわかります。

※見学予約で「ギフト券」がもらえる

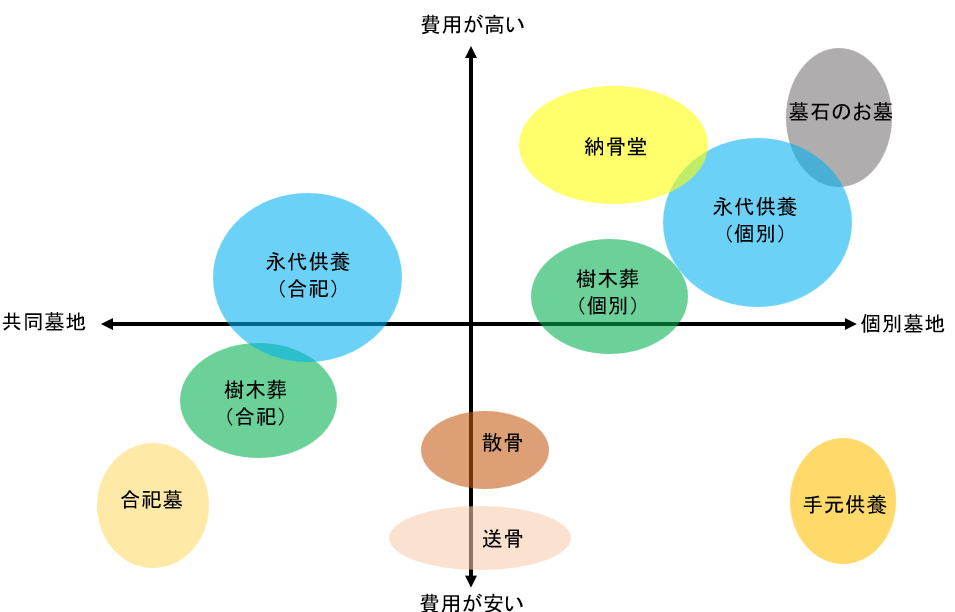

墓じまいした”その後”の供養方法【早見表】8パターン比較

墓じまいした後の供養方法について、早見表をまとめます。

>>墓じまいのその後【完全ガイド】遺骨はどうする?供養方法8パターンを解説

墓じまいした後、合祀墓にするメリット【3選】

墓じまいした後に合祀墓にするメリットは下記のとおり。

費用を安く抑えられる

墓じまい後に合祀墓にすると、費用を安く抑えられるのがメリット。

合祀墓は、複数のご遺骨を共同で埋葬する供養方法なので、費用負担を複数の”家”でシェアする形になります。

そのため、遺骨の管理・供養における費用負担を安く抑えることが可能になるのです。

継承・管理が不要になる

墓じまいした後、合祀墓にすると、お墓の承継・管理が不要になるのも特大メリット。

「承継者不足」「管理がたいへん」という墓じまいする理由を、合祀墓ならすべて解決することができるのです。

安い費用で墓じまい問題を解決できます

宗旨・宗派を問わない

合祀墓は、宗教や宗派にとらわれず利用できるのもメリットです。

「〇〇宗の永代供養ならここ」といった、宗派が限られることが基本的にないので、多様な宗派・宗教に対応できます。

もし、特定の宗派・宗教での供養を受けたい場合は、あらかじめ合祀墓の施設に確認しておきましょう。

墓じまいした後、合祀墓にするデメリット【3選】

墓じまいした後に合祀墓するメリットは下記のとおり。

一度合祀すると取り出せない

墓じまいした後、合祀墓に供養すると、遺骨を取り出せなくなるのがデメリット。

合祀墓とは、骨壺のなかにあった遺骨を取り出し、ほかの遺骨と一緒に埋葬されます。

そのため、合祀墓にて供養した後に「やっぱり別の方法で供養したい」という変更ができなくなります。

個別の”お墓”という形がなくなる

墓じまいした後に合祀墓に供養すると、従来型のお墓のような”個別”の形がなくなるのもデメリットです。

合祀墓とは、1つの墓標の下に、複数の遺骨を埋葬する形式。

そのため、「〇〇家の墓」という家を特定できる指標がなくなってしまいます。

複数のご遺骨と共同で供養される

合祀墓とは、特定の家系・故人のお墓ではなく、複数の家系・故人の遺骨を共同で埋葬する形式。

そのため、複数の遺骨を共同で供養されるのに抵抗がある方にとっておおきなデメリットとなります。

先祖代々つづく家系のため、「家」が特定できない供養はNGの場合、墓じまい後の合祀墓は選ばない方がよいでしょう。

好条件の霊園はネット検索で見つけるのが一番早いです。

日本最大級のポータルサイト「いいお墓」なら、自宅近くの霊園の「空き状況」や「費用」が一発でわかります。

※見学予約で「ギフト券」がもらえる

墓じまいして合祀墓に供養するまでの費用

墓じまいした後、合祀墓に供養するまでの費用をまとめます。

| 墓じまい&合祀墓の費用・相場 | ||

|---|---|---|

| 墓じまい 30万円~250万円(相場) | 墓石の解体・撤去 | 15~50万円程度 ※8~10万円/㎡程度 |

| 魂抜き | 3~10万円程度 | |

| 離檀料 | 5~15万円程度 | |

| 行政手続き | 数百円~1,000円程度 | |

| 合祀墓 数万円~30万円 | 永代供養 | 10~30万円 |

| 納骨堂 | 30万円~ | |

| 樹木葬 | 10~20万円 | |

永代供養、納骨堂のなかでも合祀墓タイプは費用が安くなっています。

樹木葬はほとんどの場合、合祀にて行われます。

>>墓じまいのお布施の相場【費用はいくら?】総額や内訳をわかりやすく解説

墓じまいして合祀墓に供養するまでの流れ

墓じまいしたあと合祀墓で供養するまでの流れを解説します。

家族・親族に相談する

あなたの家族・親族に、墓じまいをして合祀墓で供養する方針を相談してください。

もしも誰にも相談せず、墓じまい&合祀墓での供養を進めてしまうと、大きなトラブルに発展する可能性があります。

「許可をとらずに墓じまいされた」「合祀墓に納骨されるなんて聞いたことない」など、、、

トラブルを避けるため家族・親族から承諾を得たうえで、墓じまいと合祀墓への納骨を進めましょう。

墓地管理者に相談する

家族・親族から墓じまい&合祀墓の同意を得たら、つぎに墓地管理者に相談しましょう。

とくに寺院が管理する墓地の場合、墓じまいを進める前に必ず寺院(住職さん)に相談してください。

多くの住職さんは墓じまいに協力的ですが、なかには墓じまいを許可しない住職さんもいるからです。

墓じまいをスムーズに進めるため、墓地管理者への相談を欠かさないでください。

石材店から見積もりをとる

墓石の解体・撤去工事をおこなっている石材店をさがし、見積もりをとりましょう。

見積もりをとる際は、2社以上から相見積もりをとることをオススメします。

なお、墓地や霊園が指定する石材店がある場合は、指定石材店が優先されるので見積もりをとることはできません。

>>墓じまい代行業者13社【ランキング】費用・口コミ・失敗しない選び方を比較

新しい供養先を決める|合祀墓

遺骨を供養する新しい供養先を決めましょう。

本記事では「合祀墓」での供養を選んだことを前提に、墓じまいの流れを解説します。

石材店と契約する

遺骨の新しい供養先が決まったら、見積もりをとっていた石材店と契約します。

役所で改葬手続きをする

墓じまいを進めるためには墓埋法で定められた書類手続きが必要になります。

手続きは墓地のある自治体・役所で行います。

| 墓じまい(改葬)に必要な書類 | |

|---|---|

| 改葬許可申請書 | 墓地のある自治体役所にて発行 |

| 埋蔵証明書 | 現在の墓地管理者が発行 |

| 分骨証明書 | 火葬場もしくは寺院や墓地にて発行 |

| 承諾書 | 墓地のある自治体役所にて発行 ※墓地の使用者と改葬許可申請者が異なる場合 |

| 申請者の身分証明書写し | 書類の申請者の身分証明として発行 |

自治体にて改葬許可申請書が受理されると「改葬許可証」が発行されます。

改葬許可証が発行されると、遺骨を現在ある墓地から別の場所に移動できるようになります。

お墓を解体・撤去し、墓地を返還する

改葬許可証が発行されたら、墓石の解体・撤去工事および魂抜きの日程を決めましょう。

日程が決まったら、石材店に墓石を撤去・解体してもらいます。

墓地を更地にしたうえで墓地管理者に墓地を返還したら、墓じまいは完了です。

合祀墓にて供養

墓じまいして取り出した遺骨を、合祀墓にて納骨します。

※合祀墓の施設と契約を済ませておく必要があります。

法要が必要な場合もあるので、納骨する流れについて合祀墓の施設と確認しておきましょう。

以上、墓じまいして合祀墓にて供養するまでの流れでした。

なお、墓じまいの流れについては下記記事でくわしく解説しています。

墓じまい後の「合祀墓」についてよくある質問

「合祀(ごうし)」とはどういう意味ですか?合祀墓とはどんなお墓ですか?

「合祀」とは、複数の遺骨を一つの場所にまとめて埋葬することです。合祀墓は、血縁関係のない複数の遺骨を、共同で納めるお墓のことを指します。

合祀墓の費用はどのくらいですか?

数万円~30万円ほどが相場です。

合祀墓の費用はなぜ安いのですか?

個別の墓石や土地が不要で、多くの方と共有するため、一人あたりの費用を安く抑えることができるからです。

一度合祀(埋葬)したら、遺骨を後から取り出すことはできますか?

いいえ、できません。一度合祀すると、遺骨を特定することがでいないので、取り出せないのです。

合祀墓にしたら、お参りはどのようにすればよいですか?

観音像やモニュメントなど、共有の参拝スペースが設けられており、そこに向かってお参りする形になります。

「合祀墓」と「永代供養墓」は何が違いますか?

「合祀墓」は遺骨を納める”場所の種類”、「永代供養」は寺院や霊園が永代にわたって管理供養してくれる”供養方法”のことです。

生前に自分で合祀墓の申し込みをすることはできますか?

はい、可能です。「生前契約」として、ご自身で申し込みを済ませておく方が増えています。

合祀されるまでに、一定期間は骨壺で安置してくれる場所はありますか?

はい、あります。契約内容によりますが、13回忌や33回忌までは個別に骨壺で安置し、その後合祀する、というプランを用意している寺院・霊園も多いです。

お墓を継ぐ人がいなくても、本当に大丈夫ですか?

はい、それが合祀墓の最大のメリットです。寺院や霊園が管理・供養を続けてくれるため、承継者の心配は一切不要です。

合祀墓を選ぶ際に、気をつけるべきポイントや注意点は何ですか?

費用に含まれる内容、宗旨・宗派の確認、お参りのしやすさやアクセス、施設の管理状態などを、事前に現地見学して確認することが大切です。

好条件の霊園はネット検索で見つけるのが一番早いです。

日本最大級のポータルサイト「いいお墓」なら、自宅近くの霊園の「空き状況」や「費用」が一発でわかります。

※見学予約で「ギフト券」がもらえる

墓じまいした後の供養方法「合祀墓」まとめ

本記事では、墓じまいした後、合祀墓にて供養する流れや費用などを解説しました。

合祀墓はほかの供養方法とくらべて、費用を安く抑えることが可能です。

お墓の継承問題や管理でお悩みでしたら、墓じまいと合祀墓への納骨をオススメします。

合祀墓のデメリットにも注意してくださいね

好条件の霊園はネット検索で見つけるのが一番早いです。

日本最大級のポータルサイト「いいお墓」なら、自宅近くの霊園の「空き状況」や「費用」が一発でわかります。

※見学予約で「ギフト券」がもらえる