墓じまいの”その後”を完全解説!

- 墓じまいしたら遺骨はどうなる?

- 墓じまい後の供養方法は?

- 墓じまい後の供養方法の費用は?

墓じまいした”その後“に困らないように紹介します。

墓じまいしたら”その後”ってどうなるの?

お墓を墓じまいしたら、その後、遺骨はどうするのでしょう。

実は、遺骨の新しい供養方法はひとつではありません。

墓じまい後の供養方法は8パターンあります

この記事では、墓じまいのその後に選べる8つの供養方法を、費用、メリット・デメリット、手続きの順でやさしく解説します。

>>墓じまいとは?費用や手続き・流れ、トラブル3選を徹底解説!

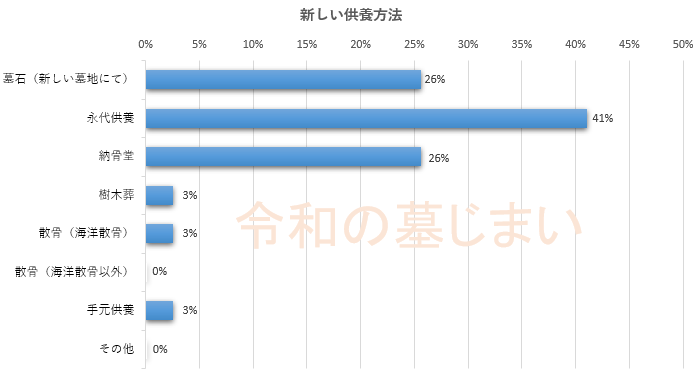

【独自アンケート】墓じまいの「その後」の供養方法

「令和の墓じまい」として、墓じまい経験者にアンケートをとったところ、上記グラフのような結果になりました。

墓じまいした後の供養としてもっとも多かったのが「永代供養」。

「新しい墓石」「納骨堂」がつづきました。

参考になれば幸いです

【結論】墓じまいの「その後」8パターンの供養方法

墓じまいの”その後”の供養方法8パターンをざっくりと比較します。

| 墓じまい”その後”の供養方法 | |

|---|---|

| 供養方法 | 特徴 |

| 墓石のお墓 (新規建立) | 個人・家としてお墓を建立できる 費用は数十万円〜100万円台 承継・管理が必要 |

| 永代供養 | 費用は10万円〜100万円 承継・管理が不要 寺院・霊園が遺骨を管理する |

| 納骨堂 | 費用は30万円~100万円 屋内施設に遺骨を収蔵する 管理が不要(承継が不要なケースも) |

| 散骨 | 海などの自然に遺骨を還す供養法 費用は5万円~30万円ほど 散骨すると遺骨を戻せない |

| 樹木葬 | 樹木(シンボルツリー)に遺骨を供養 費用は10万円~100万円ほど 管理・承継が不要 |

| 手元供養 | 自宅(手元)で遺骨を供養 費用は数千円~20万円ほど アクセサリーやペンダントなど、方法は多様化 |

| 合祀墓 | 共同墓地・自治体運営の墓地など 費用は数万円~30万円ほど 管理・承継は不要 |

| 送骨 | 寺院・霊園が郵送で受け入れる 一時預かり〜受入納骨まで柔軟な対応 |

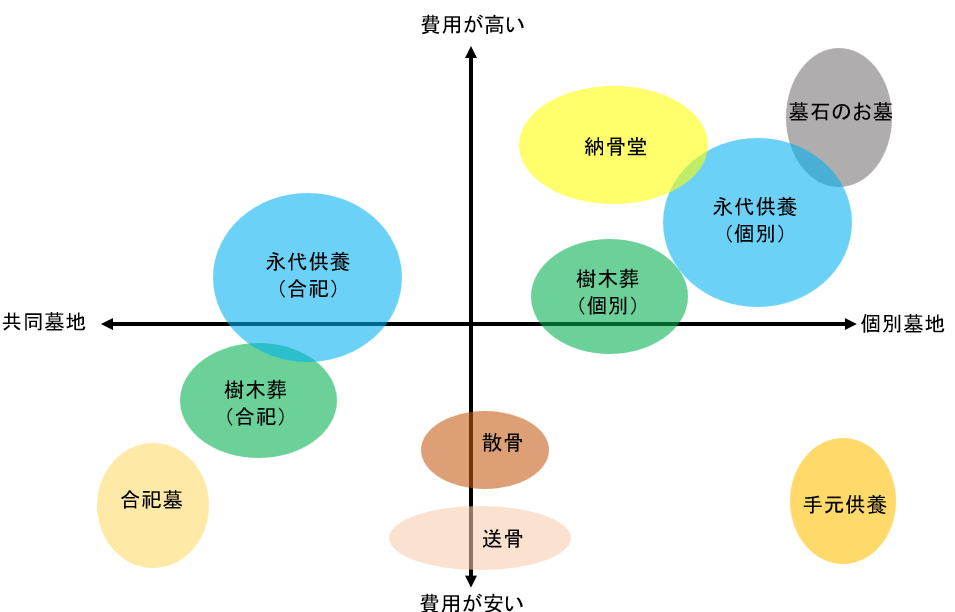

墓じまいの”その後”の供養方法をどうする|なにを優先する?

墓じまいした後の供養方法は8パターンありますが、供養方法をどのような基準でえらべばよいのでしょう?

ここでは、下記4パターンの基準を紹介します。

- “費用”優先 → 合祀墓/散骨/永代供養(合祀)

- “個別”最優先 → 墓石のお墓/納骨堂(個別)/永代供養(個別)

- “アクセス”優先 → 納骨堂(駅からのアクセス良い、屋内にある)

- “自然志向”優先 → 樹木葬(+分骨して手元供養も併用する)

”個別”とは、遺骨を区分できるか(他の遺骨と共同で埋葬されていない)という意味です。

個別の反対は”合祀”で、合祀とは「複数の遺骨を一か所にまとめ共同で埋葬する」ことです。

“個別”なら遺骨を分別しているという意味です

好条件の霊園はネット検索で見つけるのが一番早いです。

日本最大級のポータルサイト「いいお墓」なら、自宅近くの霊園の「空き状況」や「費用」が一発でわかります。

※見学予約で「ギフト券」がもらえる

墓じまいした”その後”の供養方法【早見表】8パターン比較

墓じまいした後の供養方法について、早見表をまとめます。

| 供養方法 | 費用の目安 | 遺骨を区分できる | あとで取り出せる | 承継の有無 | 管理の有無 | アクセス ・環境 | どんな人に向いてる? |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 墓石のお墓 | 数十万〜 100万台 | できる | できる可能性あり | 承継あり | 必要 | 屋外 | 家墓を重視 |

| 永代供養 | 10万〜 100万 | 個別・合祀あり | ほぼ不可 | 不要 | 不要 | 屋内 | 跡継ぎがいない |

| 納骨堂 | 30万〜 100万 | 個別・合祀あり | できる可能性あり | 不要なケースもあり | 不要 | 屋内 | 屋内施設で供養したい |

| 散骨 | 5万〜 30万 | 分骨すれば可 | 不可 | 不要 | 不要 | 当日のみ 屋外 | 自然に遺骨を還したい |

| 樹木葬 | 10万〜 100万 | 合祀が多い | ほぼ不可 | 不要 | 不要 | 屋外 | 自然の中で供養したい |

| 手元供養 | 数千〜 20万 | できる | 粉骨しているが可能 | 家族次第 | 必要 | 自宅 | ずっと手元に置きたい |

| 合祀墓 | 数万〜 30万 | できない | 不可 | 不要 | 不要 | 屋外・屋内 | 費用を優先 |

| 送骨 | 数万ほど | その後の供養による | できる | 施設次第 | 施設次第 | 施設次第 | 供養方法が決まらない |

費用やアクセスは地域・施設で異なるのでご注意ください。

好条件の霊園はネット検索で見つけるのが一番早いです。

日本最大級のポータルサイト「いいお墓」なら、自宅近くの霊園の「空き状況」や「費用」が一発でわかります。

※見学予約で「ギフト券」がもらえる

墓じまいした”その後”の供養方法|くわしく紹介!

墓じまいした”その後”の供養方法8パターンをくわしく紹介します。

墓石のお墓(新規建立)

墓じまいした後に、新しい場所で墓石を建立する供養方法のこと。

散骨や合祀と異なり、これまで通り、お墓の継承や管理が必要です。

立地の悪い場所にお墓がある方や、墓石が老朽化した場合などに、「新たな場所で新たな墓石」を建立する方がこのケースに当てはまります。

| 墓石のお墓 | |

|---|---|

| 特徴 | これまで同様、墓石に供養できる 自宅の近くに建立すればお墓参りしやすい 承継・管理が引き続き必要になる |

| 費用の目安 | 数十万円~100万円台 区画・石種・サイズ・基礎で費用は変わります |

| メリット | 家族・親族に同意されやすい 遺骨をそのまま納めれば取出しもできる 供養の対象がわかりやすい |

| 注意点 | これまで同様、承継・管理が必要 費用が高額になるも お寺との付き合いが継続される |

各地にある複数のお墓をひとつにまとめる「寄せ墓」もあります。

>>墓じまい×寄せ墓【完全ガイド】メリット・デメリットと失敗しない進め方を解説

もし、お墓をひとつにまとめるなら、「ご自宅の近くに建てなおす」のも選択肢。

まずは無料で墓石の一括見積もりで相場を知りましょう。

※ご成約で(最大)100,000円のお祝い金進呈

※条件は要確認です

永代供養

永代供養とは、寺院や霊園が遺骨を”永代的に”供養してくれる方法のこと。

お墓の継承者がいない方などに代わって、寺院・霊園が供養してくれます。

| 永代供養 | |

|---|---|

| 特徴 | 寺院・霊園が将来にわたり供養する 管理・承継は基本的に不要 合祀か個別かで費用感も変わる |

| 費用の目安 | 10万円~100万円 合祀は安いが個別供養は高額になる可能性も |

| メリット | 継承・管理は基本的に不要 運営元が安定しているケースが多い |

| 注意点 | 合祀の場合、取り出すことができない 個別の永代供養は高額人あることも 寺院・霊園が運営継続できる必要あり |

>>墓じまい×永代供養【完全ガイド】費用相場・手続き・合祀/個別の違いを解説

納骨堂

納骨堂とは、遺骨を屋内施設に収蔵する供養方法です。

「ロッカー式」がメインですが、近年では「自動搬送式(マンション型)」「仏壇式」「位牌式」「棚式」「屋内に墓石を建てるスタイル」などさまざまな形式があります。

| 納骨堂 | |

|---|---|

| 特徴 | 遺骨を屋内で供養できる ロッカー型・仏壇型・自動搬送型など多彩 アクセスが良い場所が多い |

| 費用の目安 | 30万円~100万円 年会費・更新料・法要料は施設次第 |

| メリット | 屋内なので季節問わずお参りしやすい 合祀でなければ取り出すことも可能 管理不要(承継が不要なケースもあり) |

| 注意点 | 人気エリアは空きがないことも 費用が高額になるケースが多い 契約期間に注意 |

>>墓じまい×納骨堂【納骨堂】費用相場・手続き・メリット&デメリットを解説

散骨(海洋ほか)

散骨とは、遺骨を自然に還す供養方法のこと。

遺骨を粉骨して、海や山にまくことの多い散骨ですが、近年では、川や砂漠、空や宇宙に散骨する方法もあります(厳格な許可が必要)。

| 散骨 | |

|---|---|

| 特徴 | 散骨すると今後の継承・管理が不要 海洋散骨が一般的 委託(代行)散骨/乗船散骨などの形態あり |

| 費用の目安 | 5万円~30万円 粉骨や散骨代行などは別途費用 |

| メリット | 費用が比較的安い 散骨すると、遺骨自体がなくなる(管理不要) 承継も不要 |

| 注意点 | 散骨すると取り戻せない 海域や散布量など法律的な配慮が必要 代行業者の運営元をしっかり確認する必要あり |

>>墓じまい×散骨【完全ガイド】費用・手続き、違法にしない注意点を解説

樹木葬

樹木葬とは、樹木(シンボルツリー)の元に遺骨を供養する方法のこと。

開放感のある自然豊かな場所に供養するので、近年、樹木葬をえらぶ方が増えています。

| 樹木葬 | |

|---|---|

| 特徴 | 樹木や草花を墓標とする自然志向の供養が可能 合祀 / 個別 / 期間ありなどから選べるケースも |

| 費用の目安 | 10万円~100万円 |

| メリット | 費用が比較的安い 景観がよく、開放感のある場所に供養できる 承継・管理が不要 |

| 注意点 | 基本的に取り出すことができない 屋外なので夏のお墓参りが大変 運営会社・運営元をしっかり確認する必要あり |

>>墓じまい×樹木葬【完全ガイド】費用相場・手続き・失敗しない選び方を解説

手元供養

手元供養とは、遺骨を自宅や身近な場所で保管する供養方法のこと。

近年、手元供養する方が増えており、小さな骨壺や専用のペンダント、アクセサリーに遺骨(の一部)を納めて供養します。

| 手元供養 | |

|---|---|

| 特徴 | 遺骨を粉骨し、一部を自宅で安置・供養する ペンダント・ミニ骨壺・仏壇型などさまざま |

| 費用の目安 | 数千円~数十万円 ※容器・工芸・宝飾によって費用は変わる ※粉骨・乾燥の費用は別途必要 |

| メリット | 費用が比較的安い いつでも手を合わせられる 一部を手元供養、残りを納骨するなど併用可能 |

| 注意点 | 将来的にどのように扱うか決める必要あり 湿気・直射日光を避けるなど保管に気を遣う 家族・親族との合意が必要 |

>>墓じまい×手元供養【完全ガイド】費用・メリット&デメリットを解説!

合祀墓(自治体・共同墓など)

合祀墓とは、複数の遺骨を一か所にまとめて埋葬する供養方法のこと。

市区町村が運営する共同墓地がおおく、費用も安いのが特徴です。

| 合祀墓 | |

|---|---|

| 特徴 | 遺骨を共同で埋葬する 自治体や寺院で運用するケースがおおい |

| 費用の目安 | 数万円~30万円 (数十年単位を一括で払うケースが多い) |

| メリット | 費用が格安 管理・承継が不要 |

| 注意点 | 共同墓地なので、遺骨を取り出せない 粉骨するケースがほとんど(戻せない) 行政運営の場合、抽選になる可能性がある |

>>墓じまい×合祀墓【完全ガイド】費用相場・手続き・注意ポイントをやさしく解説

送骨(一時預かり・受入納骨)

送骨とは、墓じまいした後、寺院・霊園にお送りすること。

お送り(郵送)した遺骨は、寺院や霊園が一時的に預かったり、合祀や永代供養などの方法でそのまま供養してもらいます。

| 送骨 | |

|---|---|

| 特徴 | 寺院・霊園へ郵送で受け入れ 一時預かり〜受入納骨まで柔軟な運用が可能 |

| 費用の目安 | 数万円ほど (受入費・保管費・納骨費など) |

| メリット | 遠方・多忙でも手続きを進めやすい 候補比較の時間を稼げる |

| 注意点 | 梱包・追跡・補償・受け渡し方法など規約を厳守 保管の期間・条件を書面で確認 |

>>墓じまい×送骨【完全ガイド】費用・手続き・梱包の流れと注意点をやさしく解説

墓じまいの流れ~墓じまい後の供養まで

墓じまいの流れを時系列でまとめます。

家族・親族に相談する

何よりも先に「墓じまいを進めるべきか」家族・親族に相談することからはじめましょう。

間違っても、家族・親族に相談する前に墓じまいを進めてはいけません。

なぜなら、お墓はあなた一人の持ち物ではなく、”家”としての所有物だからです。

さきに相談しないとトラブルに発展する可能性があります

家族・親族とのトラブルを避けるため、まず最初に墓じまいの相談から始めてください。

墓地管理者に相談する

家族・親族から「墓じまいを進める」同意を得たら、墓地管理者に相談しましょう。

とくに、墓地が寺院墓地(寺院が管理する墓地)の場合、墓じまいを進める前に寺院(住職さん)に相談することが重要です。

寺院のなかにあるお墓を撤去することになるので

なお、住職さんの多くは、墓じまいの事情を理解してくれますが、なかには墓じまいを許可しない住職さんもいるのです。

墓じまいをスムーズに進めるためにも、墓地管理者とコミュニケーションをとっておくことを大切にしてください。

石材店から見積もりをとる

墓石の解体・撤去工事をおこなうため、石材店から見積もりをとりましょう。

見積もりをとる際は、2社以上から相見積もりをとることをオススメします。

なぜなら、高額費用を請求されてしまうのを防ぐためです。

なお、指定石材店(=墓地や霊園が指定する石材店)がある場合、指定石材店しか工事を行えません。

墓地・霊園に直接確認するか、墓地利用の契約書を確認して、指定石材店があるかどうかチェックしておきましょう。

新しい供養先を決める(墓じまい後の供養方法)

本記事で紹介していますが、「墓じまいした”その後”の供養方法」を決めてください。

なぜなら、墓じまいして取り出した遺骨を、新しい場所で供養&納骨する必要があるからです。

石材店と契約する

墓じまい後の供養方法が決まったら、墓石の解体・撤去工事を進めていきましょう。

あらかじめ見積もりをとっていた石材店と契約して、工事の具体的な日程を確定させてください。

石材店が多忙な場合、数カ月先になる可能性もあります

そのため、あらかじめ工事日程を確定しておくことをオススメします。

なお、墓石の解体・撤去工事を行う際は、事前に閉眼供養をおこなう必要があります。

工事の前(もしくは工事当日)に閉眼供養を行えるよう、住職さんとも供養日程を調整しましょう。

役所で改葬手続きをする

墓じまいを進めるためには墓埋法で定められた書類手続きが必要になります。

墓じまいに必要な書類は下記の通り。

| 墓じまい(改葬)に必要な書類 | |

|---|---|

| 改葬許可申請書 | 墓地のある自治体役所にて発行 |

| 埋蔵証明書 | 現在の墓地管理者が発行 |

| 受入証明書 | 新しい遺骨の埋葬先にて発行 |

| 承諾書 | 墓地のある自治体役所にて発行 ※墓地の使用者と改葬許可申請者が異なる場合 |

| 申請者の身分証明書写し | 書類の申請者の身分証明として発行 |

手続きは、現在、墓地のある自治体・役所で行います。

自治体にて改葬許可申請書が受理されると「改葬許可証」が発行されます。

改葬許可証が発行されると、遺骨を現在ある墓地から別の場所に移動できるようになるのです。

お墓の解体・撤去工事を行い、墓地を返還する

改葬許可証が発行されたら、墓石の解体工事および魂抜きを行いましょう。

墓石の解体・撤去工事をおこない、墓地を更地にしたうえで、墓地管理者に墓地を返還したら完了です。

遺骨は、解体工事後に直接引き取ることもできますし、自宅に郵送してもらうことも可能です。

詳細は、契約した石材店に相談してください

新しい供養先へ納骨する

お墓から取り出した遺骨を、新しい供養先に納骨(または散骨)します。

新しい供養先の納骨日程によっては、遺骨を一時的に自宅保管する場合もあります。

納骨(または散骨)が無事に終わると、墓じまいのすべての工程が完了です。

墓じまいした”その後”の供養方法によくある質問

墓じまいした後、遺骨の供養はどうしている?

新しい供養方法として8パターンの供養方法から選んで供養しています。

新しい供養方法としてどんなものがある?

墓石のお墓、永代供養、納骨堂、樹木葬、散骨、手元供養、合祀墓、送骨があります。

墓じまいした後の供養方法に費用はいくらかかる?

数千円から100万円台までさまざまです。

供養方法によって費用は異なります。

費用を一番安くする供養方法は?

行政が運営している合祀墓が安いです。

遺骨を分別できる供養方法は?

墓石のお墓、(個人の)永代供養、(個人の)樹木葬などです。

後で供養方法を変えることはできる?

合祀や散骨すると、後で供養方法を変えることはできません。

粉骨は必要ですか?

散骨や合祀、手元供養などでは、遺骨の粉骨が必要な場合があります。

墓じまいした”その後”の供養方法【まとめ】

本記事では、墓じまいした後の供養方法についてくわしく解説しました。

墓じまいすると、遺骨を新しい場所・供養方法で供養する必要があります。

墓じまいした後に供養方法を迷ってしまわないために、あらかじめ供養方法を決めてくださいね。

墓じまい後の納骨先(新しい供養先)が決まっていない方へ

好条件の霊園はネット検索で見つけるのが一番早いです。

日本最大級のポータルサイト「いいお墓」なら、自宅近くの霊園の「空き状況」や「費用」が一発でわかります。

※見学予約で「ギフト券」がもらえる