墓じまいした後の永代供養について解説!

- 永代供養ってなに?

- 永代供養のメリット&デメリットは?

- 墓じまい&永代供養の費用は?

永代供養に関するあなたの悩みが解決されます。

お寺や霊園があなたに代わって遺骨を供養することを「永代供養」といいます。

墓じまいの増加にともない認知されはじめまた永代供養ですが、その詳細を知らない人が多いのも事実。

本記事では、墓じまいした後、永代供養するまでの費用や流れ、メリット&デメリットなどを解説します。

>>墓じまいのその後【完全ガイド】遺骨はどうする?供養方法8パターンを解説

好条件の霊園はネット検索で見つけるのが一番早いです。

日本最大級のポータルサイト「いいお墓」なら、自宅近くの霊園の「空き状況」や「費用」が一発でわかります。

※見学予約で「ギフト券」がもらえる

永代供養とは、寺院・霊園が継続して供養してくれる供養方法

永代供養とは、あなたの代わりに寺院や霊園が継続的に供養・管理してくれる方法です。

お墓の継承者がいなくても、施設の管理のもと法要などの行事を行ってくれます。

永代供養には主に3タイプあります。

合祀墓タイプ

永代供養の合祀墓タイプとは、複数の遺骨を専用のスペースに入れて、一緒に供養するタイプのこと。

遺骨は骨壺から取り出して納めるので、遺骨を後から取り出すことは不可能です。

個別墓や集合墓よりも費用を安く抑えられるのがメリットですが、今後、分骨や改葬する可能性がある場合は避けるべきです。

集合墓タイプ

永代供養の集合墓タイプとは、大きなお墓を1つ建てて、その中に多数の骨壺を安置するタイプのこと。

納骨室(カロート)の面積が広く、多くの遺骨(骨つぼ)を納められるのが特徴です。

契約期間内であれば分骨や改葬が可能なので、供養方法を変更したい場合でも問題ありません。

個別墓タイプ

永代供養の個別墓タイプとは、従来のお墓と同様、墓石を建てて供養するタイプ。

“永代供養”という供養形式に違いはありませんが、個別のお墓のようにお墓参りができるのが特徴です。

また、施設によって故人ごとにお墓を建てるタイプや遺骨をまとめて納めるタイプなどの違いが見られます。

“墓石”という形が必要なので、他の永代供養墓と比較して費用が高くなる傾向にあります。

もし、お墓をひとつにまとめるなら、「ご自宅の近くに建てなおす」のも選択肢。

まずは無料で墓石の一括見積もりで相場を知りましょう。

※ご成約で(最大)100,000円のお祝い金進呈

※条件は要確認です

墓じまいした後→永代供養の選び方【ポイント5選】

墓じまいした後、永代供養を選ぶ際のポイントを5つ紹介します。

永代供養へのアクセス・立地

永代供養する墓地は、自宅や駅からアクセスしやすい場所がおすすめです。

今後、数十年にわたり、お参りする可能性があるので、自宅から近かったり、駅から坂のない立地ならベスト。

猛暑でも雨天でも、お墓参りしやすい立地がいいですね

永代供養にかかる費用

永代供養にかかる費用を必ずチェックしましょう。

申し込み費用(初期費用)はもちろんですが、別途、管理費やオプション費用が発生するケースもあります。

もしも疑問があれば、墓地や霊園のホームページで確認したり、問い合わせしておくと安心ですね。

永代供養墓の設備・周辺施設

永代供養墓の設備や周辺施設もチェックしておきましょう。

雨天・猛暑・積雪でも問題なくお参りできるのか、屋外に出なくてもOKなのか、といのはとても大切です。

バリアフリー・エレベーター・休憩スペースなど、今後数十年にわたり、お墓参りしやすい施設なのか確認しましょう。

お花や線香を購入できるお店があると良いですね

運営主体(寺院・宗教法人・公益法人・民間)

永代供養墓を運営する経営主体を必ずチェックしてください。

永代供養墓を運営する主体には、寺院・宗教法人・公益法人・民間などさまざま。

運営主体・運営年数・法要体制・問い合わせ応対など、今後、長年にわたって供養してくれるのか確認しておくことが大切です。

信頼できる運営主体かどうかが重要です

供養の方法

お盆やお彼岸などに法要を実施しているかも重要なポイントです。

ほかにも、管理・清掃・お供えのルールなど、これまでのお墓参りと同じような供養をしてくれるかが大切です。

好条件の霊園はネット検索で見つけるのが一番早いです。

日本最大級のポータルサイト「いいお墓」なら、自宅近くの霊園の「空き状況」や「費用」が一発でわかります。

※見学予約で「ギフト券」がもらえる

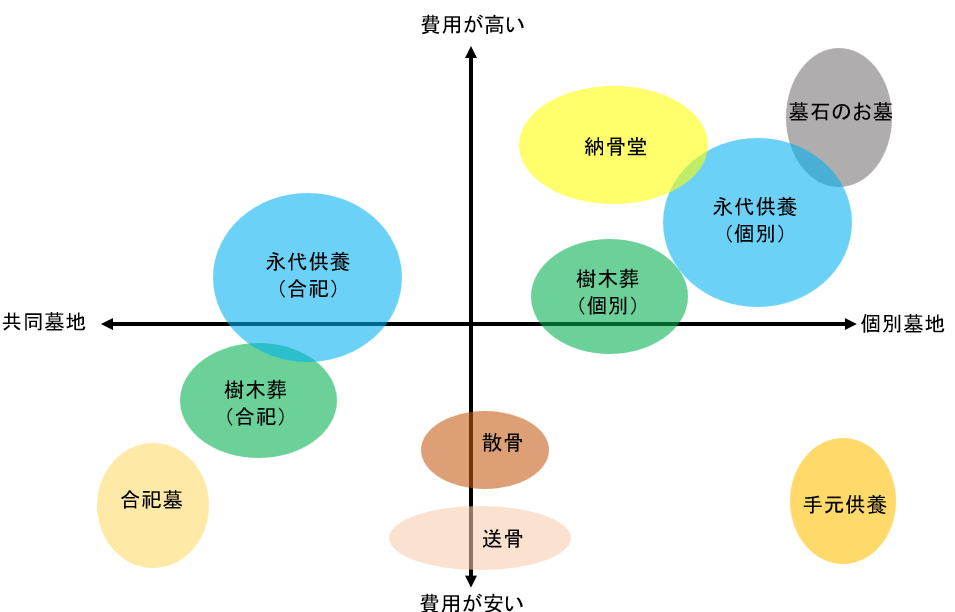

墓じまいした”その後”の供養方法【早見表】8パターン比較

墓じまいした後の供養方法について、早見表をまとめます。

>>墓じまいのその後【完全ガイド】遺骨はどうする?供養方法8パターンを解説

墓じまい→永代供養するメリット【3選】

墓じまいした後、永代供養にするメリットは下記3点です。

お墓を建てるより費用が安い

永代供養はお墓を建てるより費用が安いのがメリットです。

一般的なサイズのお墓には50~150万円ほどの費用が必要。

墓地の立地や霊園、墓石の質によっては300万円ほどかかる場合もしばしばあります。

墓石ってやっぱり高額…

しかも、お墓の管理費も永続的にかかってしまいます。

一方で、墓じまいした後、永代供養にすれば安くて10万円ほどの費用でOK。

契約時に費用を支払えば、追加費用は発生しません。

お墓の費用を抑えられるのが永代供養のメリットのひとつなんです。

宗旨・宗派を問わない

宗旨・宗派を問われないのも、墓じまいした後、永代供養にするメリット。

永代供養の根底には宗教にかかわらず故人を受け入れるという発想が存在します。

したがって、宗旨や宗派を理由に、永代供養の契約を断られることはほぼありません。

宗旨・宗派を問わず永代供養を選べるのがメリットなのです。

ただし、寺院墓地の場合は例外

寺院の宗派によっては、無条件で永代供養を引き受けてくれるとは限りません。

あらかじめ永代供養してもらえるか確認しておくことをオススメします。

お墓の跡継ぎ問題から解放される

墓じまいした後、永代供養にすると「お墓の継承者問題」から解放されます。

なぜなら、永代供養にすると、家族や親族に代わってお寺が先祖を供養しつづけてくれるからです。

近年、少子高齢化や宗教観の変化から、跡継ぎのいないお墓が急増しています。

永代供養でお墓を管理してもらうことで、お墓の跡継ぎ問題から解放されるメリットがあるのです。

墓じまい→永代供養するデメリット【3選】

墓じまいした後、永代供養するデメリットは下記3点です。

期限が存在する

永代供養のデメリットのひとつに「期限」があります。

実は、永代供養は今後永久ではなく、期限が存在するのです。

知らなかった…

永代供養は三十三回忌までを期限とされることが多く、それ以降は合祀募に移されるケースがほとんど。

遺骨がいずれ合祀されてしまうことに抵抗がある方は、個別墓タイプの永代供養墓を選びましょう。

※個別墓タイプの永代供養墓は、ほかの永代供養墓にくらべて費用が高くなるのがデメリットです。

なお、永代供養の契約期間が”短め”に設定されている霊園もあるため、事前にしっかり調べることが必要です。

合祀墓では遺骨を取り出せない

墓じまいした後、永代供養で合祀墓タイプに埋葬すると、遺骨を取り出せなくなるデメリットがあります。

なぜなら、合祀募とは、複数の家系の遺骨を一緒に埋葬する供養方法だからです。

一度、合祀墓に埋葬してしまうと、のちのち墓石に供養したいと言っても絶対に不可能。

今後、少しでも墓石タイプに供養する可能性があるのなら、永代供養で合祀墓を選択するのは止めておきましょう。

親族に反対される可能性がある

家族・親族のなかには遺骨を永代供養することに反対する方もいます。

お墓に対する価値観は変わりつつありますが、従来型の墓石が必須だと考える方もまだまだ多いです。

この場合、遺骨を永代供養する相談をしても、なかなか承諾を得られないでしょう。

もし、永代供養を反対されたら、お墓を維持するのにかかる負担や費用などを説明して、永代供養をしたほうが合理的である理由を伝えましょう。

決して、あなた(=お墓の管理者)の独断で墓じまい&永代供養を進めないでください。

親族間のトラブルに発展すると、今後の関係が厄介になってしまいます。

好条件の霊園はネット検索で見つけるのが一番早いです。

日本最大級のポータルサイト「いいお墓」なら、自宅近くの霊園の「空き状況」や「費用」が一発でわかります。

※見学予約で「ギフト券」がもらえる

墓じまい→永代供養にかかる費用の相場

墓じまいしたあと、永代供養にする際にかかる費用相場をまとめます。

| 墓じまい&永代供養の費用・相場 | ||

|---|---|---|

| 墓じまい 30万円~250万円(相場) | 墓石の解体・撤去 | 15~50万円程度 ※8~10万円/㎡程度 |

| 魂抜き | 3~10万円程度 | |

| 離檀料 | 5~15万円程度 | |

| 行政手続き | 数百円~1,000円程度 | |

| 永代供養 10~100万円(相場) | 個別墓 | 30~100万円 |

| 集合墓 | 20~60万円 | |

| 合祀募 | 10~30万円 | |

永代供養にかかる費用は年払い・一括払いなど、支払い方法はさまざまです。

また、費用はあくまで目安で、寺院・霊園ごとにバラツキがあります。

\【5.5万円】3年間お寺で供養してもらえる/

永代供養の決断ができた返送してもらえる

そのまま供養してもらることも可能

墓じまいして永代供養するまでの流れ

墓じまいした後、永代供養するまでの流れを解説します。

家族・親族に相談する

家族や親族に、墓じまいして永代供養する旨を相談してください。

もし家族・親族へ相談せず、墓じまい&寄せ墓を進めてしまうと、大きなトラブルに発展する可能性があります。

「許可をとらずに永代供養した」「墓じまいや永代供養なんて聞いたことない」など、、、

トラブルを避けるため家族・親族から承諾を得たうえで、墓じまいした後の永代供養を進めましょう。

墓地管理者に相談する

家族・親族から墓じまい→永代供養の同意を得たら、つぎに墓地管理者に相談しましょう。

なかでも寺院が管理する墓地の場合、墓じまいを進める前に必ず寺院(住職さん)に相談してください。

多くの住職さんは墓じまいに協力的ですが、なかには墓じまいを快く思わない住職さんもいるからです。

墓じまいをスムーズに進めるため、墓地管理者への相談を欠かさないでください。

石材店から見積もりをとる

墓石の解体工事について石材店から見積もりをとりましょう。

見積もりをとる際は、2社以上から相見積もりをとることをオススメします。

なお、墓地や霊園が指定する石材店がある場合は、石材店の見積もりをとることはできないので注意です。

>>墓じまい代行業者13社【ランキング】費用・口コミ・失敗しない選び方を比較

新しい供養先を決める|永代供養

遺骨を供養する新しい供養先を決めましょう。

本記事では、永代供養墓に供養する前提で話を進めていきます。

石材店と契約する

遺骨の新しい供養先が決まったら、見積もりをとっていた石材店と契約してください。

役所で改葬手続きをする

墓じまいを進めるためには墓埋法で定められた書類手続きが必要になります。

手続きは墓地のある自治体・役所で行います。

| 墓じまい(改葬)に必要な書類 | |

|---|---|

| 改葬許可申請書 | 墓地のある自治体役所にて発行 |

| 埋蔵証明書 | 現在の墓地管理者が発行 |

| 受入証明書 | 新しい遺骨の埋葬先にて発行 |

| 承諾書 | 墓地のある自治体役所にて発行 ※墓地の使用者と改葬許可申請者が異なる場合 |

| 申請者の身分証明書写し | 書類の申請者の身分証明として発行 |

自治体にて改葬許可申請書が受理されると「改葬許可証」が発行されます。

改葬許可証が発行されると、遺骨を現在ある墓地から別の場所に移動できるようになります。

お墓を解体・撤去し、墓地を返還する

改葬許可証が発行されたら、墓石の解体工事および魂抜きの日程を決めましょう。

それぞれの日程が決まったら、石材店に墓石を撤去・解体してもらいます。

墓石を解体・撤去し、墓地を更地にしたうえで、墓地管理者に墓地を返還したら墓じまいは完了です。

永代供養墓へ納骨する

墓じまいし、お墓から取り出した遺骨を、永代供養墓に納骨します。

この際、墓地管理者に「改葬許可証」を提出します。

また、必要に応じて、住職さんへ法要を依頼する必要も生じます。

無事に永代供養墓への納骨が終わると、墓じまいの全工程が完了です。

なお、墓じまいの流れについては下記記事でくわしく解説しています。

墓じまい後の「永代供養」についてよくある質問

永代供養にすると、永久に供養してくれますか?

いいえ、供養の期限があるケースがほとんどです。

永代供養とは、「永代にわたり寺院や霊園が管理供養する」という意味で、一定期間(33回忌など)を過ぎたら、合祀墓で他の遺骨と一緒に埋葬されるのが一般的です。

永代供養にかかる費用はどれくらいですか?

10~100万円と幅広いです。

永代供養の「個別安置期間」とは何ですか?

他の遺骨と一緒に埋葬される(合祀される)前に、個別のスペース(納骨壇など)で安置してくれる期間のことです。

なお、期間終了後は、合祀墓として他の遺骨と共同で供養されます。

お墓を継ぐ人がいなくても、本当に永代にわたって供養してもらえますか?

はい、承継者がいなくても、お寺や霊園が責任をもって管理・供養を続けてくれます。

永代供養には、どんな供養のタイプがありますか?

合祀墓、樹木葬、納骨堂、個人墓など、さまざまな供養方法があります。

「永代供養」と「永代使用」は違いますか?

はい、違います。「永代使用」はお墓の土地を使う権利のことで、管理費を払い続ける必要があります。「永代供養」は管理供養をお任せするサービスのことです。

宗旨・宗派が違うお寺の永代供養墓に入ることはできますか?

民営霊園であれば、宗旨・宗派不問なのがほとんどです。

お寺の場合も、過去の宗旨・宗派は問わないことが多いですが、供養はそこのお寺の宗派に則って行われます。

永代供養にした場合、お参りはいつでも行けますか?

はい、施設の開園・開館時間内であれば、基本的にお参りは自由にできます。

永代供養の契約をする際に、必ず確認すべきことは何ですか?

①費用総額と追加費用の有無、②個別安置期間の年数、③宗旨・宗派の条件、④施設の管理体制、の4点は必ず確認しましょう。

親族がまだいるのに、永代供養を選ぶのはおかしいことでしょうか?

決してそんなことはありません。「子供に負担をかけたくない」という理由で、承継者がいても永代供養を選ぶ方は非常に増えています。

もし、お墓をひとつにまとめるなら、「ご自宅の近くに建てなおす」のも選択肢。

まずは無料で墓石の一括見積もりで相場を知りましょう。

※ご成約で(最大)100,000円のお祝い金進呈

※条件は要確認です

墓じまいした後の供養方法「永代供養」まとめ

本記事では墓じまいした後、永代供養するまでの流れを中心に解説しました。

永代供養すると、承継者問題やお墓の管理から解放されるのが最大のメリット。

永代供養の種類もよく検討したうえで、墓じまいを進めてくださいね。

好条件の霊園はネット検索で見つけるのが一番早いです。

日本最大級のポータルサイト「いいお墓」なら、自宅近くの霊園の「空き状況」や「費用」が一発でわかります。

※見学予約で「ギフト券」がもらえる

もし、お墓をひとつにまとめるなら、「ご自宅の近くに建てなおす」のも選択肢。

まずは無料で墓石の一括見積もりで相場を知りましょう。

※ご成約で(最大)100,000円のお祝い金進呈

※条件は要確認です